Bill Blum, Mantan Hakim dan Pengacara Hukuman Mati

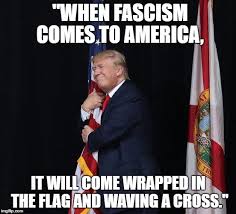

Apakah Donald Trump seorang fasis? Dalam setiap siklus berita yang berlalu, banyak orang di pelbagai belahan dunia kerap mengajukan pertanyaan tersebut.

Dalam sebuah perjalanan ke Berlin pada awal Juni, saya dan istri saya terdesak untuk memberikan jawaban dalam beberapa pertemuan spontan dengan supir taksi, pelayan, panitera hotel, dan lain-lain. Terlepas dari pekerjaan, semua orang mengikuti kebijakan politik AS, dan sebagian besar sampai pada kesimpulan bahwa presiden Amerika telah lama melintasi garis ideologis gelap.

Orang Berlin yang kami ajak bicara (yang semua fasih berbahasa Inggris) adalah tipe orang-orang sosial-demokratis. Di antara mereka tidak ada anggota Alternative for Deutschland, kelompok ultranasionalis yang kini menjadi partai politik terbesar ketiga di Jerman.

Tidak ada yang tersisa selama era Nazi, meskipun seorang pemandu wisata mengungkapkan bahwa kakeknya yang berusia 99 tahun masih hidup dan tetap sangat mengagumi Third Reich. Beberapa, bagaimanapun, telah tinggal di sisi timur kota selama era Soviet, yang mereka ingat sebagai periode yang keras, penghancuran jiwa. Mereka bukan penggemar kapitalisme, kata mereka, tetapi mereka memahami bahaya otokrasi, dulu dan sekarang. Bagaimana rasanya, mereka bertanya-tanya, begitu banyak orang Amerika tidak memahaminya?

Kami meyakinkan mereka bahwa beberapa orang Amerika, pada kenyataannya, sangat mengkhawatirkan Trump, dan mayoritas yang solid tidak sama sebangun dengannya berikut kebijakan-kebijakanya. Saya mengatakan kepada pemandu tur bahwa sebagai kolumnis saya telah membandingkan Trump dengan Benito Mussolini sejak awal kampanye kepresidenannya. Namun, kami mengakui bahwa untuk sebagian besar, apakah karena ketidaktahuan, penakut atau keyakinan naif dalam mitos eksepsionalisme, orang Amerika enggan untuk mempertimbangkan apakah kepala negara mereka benar-benar seorang fasis.

Tidak lagi.

Masalah fasisme Trump akhirnya mencapai tahap mengkhawatirkan di AS, yang dipicu oleh perlakuan pemerintah yang memalukan terhadap pengungsi Amerika Tengah dan kebijakan “tanpa toleransi” seperti Gestapo tentang penyeberangan perbatasan tanpa izin.

Pada tanggal 17 Juni, pengunjuk rasa di sebuah restoran Meksiko di Washington, D.C., mencela pembantu Gedung Putih Stephen Miller, yang secara luas diakui sebagai arsitek utama tindakan keras imigrasi Trump, sebagai seorang fasis. Dua hari kemudian, kelompok lain melemparkan julukan serupa di Depertemen Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen, yang seperti Miller tidak memilih untuk makan Meksiko.

Bahkan pakar media liberal pun membuang kata “F”. Michelle Goldberg, misalnya, merujuk pada “naluri fasis Trump” dalam sebuah kolom di New York Times tertanggal 21 Juni terkait pemisahan keluarga imigran.

Dalam artikel pada 24 Juni yang dilansir Duluth News, penulis dan pengusaha ikonoklastik John Freivalds, yang lahir di Latvia dan sekarang tinggal di Minnesota, melangkah lebih jauh, menyatakan “Dalam setiap definisi kamus yang saya temui, presiden adalah seorang fasis. Label ini tidak terlalu peyoratif sebagai sebuah fakta. ”

Tentu tidak semua orang setuju dengan Goldberg dan Freivalds. Tingkat persetujuan Trump di antara Partai Republik berada pada kisaran 87 persen. Pada umumnya, Partai Republik masih melihatnya sebagai seorang pejuang demokrasi akar rumput dan penangkal globalisme perusahaan yang memangsa.

Ironisnya, presiden juga memiliki sedikit pembela berhaluan kiri progresif, yang terus melihatnya, seperti yang dilakukan sebagian orang selama kampanye, karena lebih mungkin untuk mengarahkan dunia jauh dari Armageddon nuklir dari pada lawannya dari Demokrat yang kalah, Hillary Clinton.

Karena besarnya masalah ini, perdebatan tentang fasisme Trump selalu berubah menjadi masalah emosional yang memanas, membelah sepanjang garis ras dan politik kesukuan. Anda bisa menjadi seorang patriot dan mendukung janji Trump untuk “menjadikan Amerika hebat lagi” atau sebaliknya karena gagal mengutuknya.

Mungkin mustahil untuk menyingkirkan emosi sepenuhnya, tetapi bukan tidak mungkin untuk sampai pada kebenaran, atau setidaknya untuk mencarinya melalui wacana yang jujur. Meskipun fasisme secara historis adalah ideologi yang kompleks, namun ideologi ini sama nyatanya saat ini sebagai gerakan massa dan teori pemerintahan seperti ketika Mussolini mempopulerkan istilah tersebut pada tahun 1919.

Setiap diskusi rasional harus dimulai dengan definisi, dan ketika menyangkut fasisme, ada banyak yang harus diteliti. Di antara yang paling instruktif adalah yang disodorkan oleh ilmuwan politik Robert Paxton dalam studi klasiknya “The Anatomy of Fascism” (Harvard University Press, 2004):

“Fasisme dapat didefinisikan sebagai bentuk perilaku politik yang ditandai oleh pre-okupasi obsesif dengan munculnya kemerosotan masyarakat, penghinaan, atau menjadi korban dan oleh kultus kompensatif persatuan, energi, dan kemurnian, di mana partai berbasis massa militan nasionalis, bekerja dalam kegelisahan tetapi berkolaborasi secara efektif dengan elit tradisional, meninggalkan kebebasan demokratis dan meraih dengan kekerasan dan tanpa tujuan pengekangan etika atau hukum pembersihan internal dan ekspansi eksternal.”

Merujuk pada karya novelis Italia dan profesor Umberto Eco, Cameron Climie, seorang ekonom Kanada, terdapat 14 karakteristik fasisme dalam sebuah esai yang diterbitkan tahun lalu oleh situs Medium.com. Karakteristik itu adalah:

1. Kultus tradisionalisme.

2. Penolakan modernisme (budaya, bukan teknologi).

3. Sebuah kultus aksi demi dirinya sendiri dan ketidakpercayaan intelektualisme.

4. Sebuah framing ketidaksetujuan atau oposisi sebagai pengkhianat.

5. Ketakutan akan perbedaan. … Fasisme adalah rasis menurut definisi.

6. Seruan pada kelas menengah yang frustrasi – baik karena tekanan ekonomi atau politik

7. Obsesi dengan plot dan intrik musuh yang diidentifikasi gerakan.

8. musuh secara bersamaan dilihat sebagai hebat dan lemah, berkomplot dan pengecut.

9. Penolakan pasifisme. Hidup adalah peperangan permanen.

10. Penghinaan untuk kelemahan.

11. Kultus kepahlawanan.

12. Hypermasculinitas.

13. Sebuah populisme yang selektif, yang bersandar pada definisi chauvinis tentang “orang-orang” yang diklaimnya untuk dibicarakan.

14. Penggunaan berat bahasa Newspeak – kosakata miskin, sintaksis dasar dan penolakan terhadap penalaran kompleks dan kritis.

Pikiran yang masuk akal bisa berbeda tentang apakah Trump, yang sekarang di tahun kedua kepresidenannya, adalah benar-benar fasis atau, lebih tepatnya, bergerak ke arah fasis.

Dalam sebuah artikel Mei 2017 di Harper’s Magazine, Paxton berpendapat bahwa Trump bahkan telah menampilkan banyak “kebijakan-kebijakan fasis,” seperti (kebijakannya tentang) “penyesalannya terhadap kemunduran nasional yang dia tuduhkan pada orang asing dan orang-orang minoritas yang dihina; mengesampingkan norma-norma hukum; memaafkan kekerasan terhadap pihak yang tidak setuju; dan menolak apa pun yang berbau internasionalisme, apakah itu perdagangan, lembaga, atau perjanjian yang ada. ”Meskipun demikian, ia menyimpulkan bahwa ambisi Trump terhadap“ kekuatan eksekutif yang tidak diperiksa menunjukkan kediktatoran generik” dan “plutokrasi” daripada fasisme secara khusus.

Barangkali cara terbaik untuk memahami fasisme Trump adalah sebagai pekerjaan yang tengah berjalan, atau bentuk “pra-fasisme.” Seperti yang dilaporkan wartawan Fintan O`Toole pekan lalu di kolom Irlandia Times:

Untuk memahami apa yang sedang terjadi di dunia saat ini, kita perlu memikirkan dua hal. Salah satunya adalah bahwa kita berada dalam fase uji coba. Yang lain adalah bahwa apa yang sedang diujicobakan adalah fasisme — sebuah kata yang harus digunakan dengan hati-hati tetapi tidak dilewatkan ketika itu begitu jelas nampak di cakrawala. Lupakan “post-fasis” – apa yang kita jalani adalah pra-fasisme.

Sangat mudah untuk mengabaikan Donald Trump sebagai seorang yang bodoh, paling tidak karena dia adanya. Tetapi dia memiliki pemahaman yang akut tentang satu hal: menguji pemasaran.

Fasisme tidak muncul tiba-tiba dalam demokrasi yang ada. Tidak mudah untuk membuat orang melepaskan ide mereka tentang kebebasan dan kesopanan. Anda harus melakukan uji coba yang, jika dilakukan dengan baik, melayani dua tujuan. Mereka membuat orang terbiasa dengan sesuatu yang pada awalnya mungkin mereka ingkari; dan mereka memungkinkan Anda untuk memperbaiki dan mengkalibrasi. Inilah yang terjadi sekarang dan kita akan bodoh untuk tidak melihatnya.

Bill Blum adalah mantan hakim dan pengacara hukuman mati. Dia adalah penulis tiga thriller hukum yang diterbitkan oleh Penguin / Putnam (“Prejudicial Error,” “The Last Appeal” and “The Face of Justice”) dan merupakan penulis yang berkontribusi untuk majalah California Lawyer. Karya nonfiksinya telah muncul dalam sejumlah publikasi seperti majalah Crawdaddy, In These Times, The Nation, The Progressive, the ABA Journal, Orange County Register, San Jose Mercury News, Los Angeles Times, LA Weekly dan Los Angeles magazine.