Tumbangnya Presiden Irak Saddam Hussein menyusul invasi militer yang dilancarkan Amerika Serikat pada 2003 lalu, seharusnya yang terbentuk pasca Saddam Hussein adalah pemerintahan boneka buatan Washington. Namun mencermati perkembangan terkini, sepertinya sama sekali tidak tepat.

Baca artikel Brett Redmayne-Titley:

The Geography of War: No Iraq…? No Iran!

Dua bulan lalu, parlemen Irak menyerukan kepada Negara-negara asing untuk menarik pasukan militernya dari Irak. Yang berarti rumusan tersebut tiada lain dialamatkan kepada tentara Amerika yang masih bercokol di Irak, agar keluar dari wilayah kedaulatan Irak secepatnya.

Setidaknya ini disuarakan oleh Salam al-Shamiri, yang sangat berkhidmat pada faksi parlemen yang dimotori oleh ulama berpengaruh Irak Moqtada-al-Sadr. Faksi Salam al-Shamiri berhasil mendesak dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang untuk mengusir tentara AS dari Irak. Faksi the Sairoon Bloc yang dipimpin Moqtada al-Sadr maupun faksi Aliansi Fatah yang dipimpin Hadi al-Ameri, mendukung sepenuhnya keluarnya undang-undang melarang adanya pasukan asing di Irak.

Menariknya lagi, Duta Besar Irak untuk Rusia, Haidar Mansur Hadi, juga menegaskan bahwa Irak merupakan Negara berdaulat, dan tidak akan membiarkan Negara-negara asing menduduki wilayah kedaulatan Irak. Bahkan Perdana Menteri Irak Adil Abdul Mahdi, juga memperkuat arus opini yang mendesak tentara AS secara total menarik keluar pasukannya dari wilayah kedaulatan Irak.

Bukan itu saja. Melalui sidang parlemennya, telah mengeluarkan mosi mendesak AS dan Israel untuk membayar biaya pampasan perang. Akibat serangan militer AS dan pasukan koalisinya yang telah menyerang Irak pada 2003 lalu. Dengan dalih Irak memiliki senjata pemusnah massal atau Weapon of Mass Destruction. Yang terbukti kemudian sama sekali tidak benar.

Pergeseran sikap politik luar negeri Irak tersebut merupakn implikasi dari semakin eratnya kerjasama ekonomi kedua negara, khsusnya setelah Irak menandatangani perjanjian pembelian ribuan kubi meter gas alam dari Iran. Saat yang sama, Irak semakin erat menjalin kerjasama dengan Rusia. Khususnya setelah Irak membeli sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia.

Tren ini tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi AS. Apalagi ketika di ring satu Gedung Putih, penasehat keamanan nasional John Bolton maupun Menteri Luar Negeri Mike Pompeo begitu bernafsu untuk segera melancarkan invasi militer terhadap Iran.

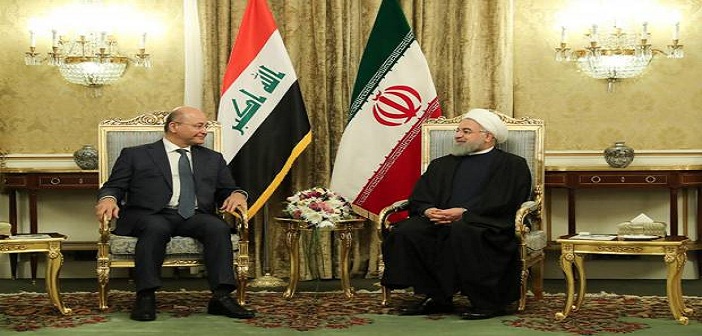

Semakin eratnya persekutuan Irak-Iran dipandang sebagai penghalang utama keberhasilan Amerika dalam rencananya untuk melancarkan serangan militer ke Iran. Iran dan Irah punya kesamaan dari segi geospiritual. Yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam mahzab Syiah. Dan kedua negara sama-sama membenci zionisme Yahudi yang berkolaborasi dengan Amerika.

Dalam situasi ketika Irak yang berbatasan dengan Iran, sama sekali tidak mau bekerjasama dengan Amerika, maka serangan militer AS diperkirakan akan menemui hambatan dalam mewujudkan sasaran strategisnya. Apalagi selain Irak, beberapa negara juga berbatasan langsung dengan Iran seperti Armedia, Azerbaijan. Turkmenistan, Turki, Pakistan dan Afghanistan. Celakanya, negara-negara tersebut nampaknya tidak bersedia wilayahnya dijadikan daerah basis serangan AS ke Iran.

Selain itu, negara-negara tersebut di atas, sebagai negara-negara penghasil minyak yang cukup besar, saat ini telah menjalin kerjasama strategis di bidang energy dengan Rusia. Karena itu besar kemungkinan negara-negara tersebut akan lebih memperhitungkan kelanjutan kerjasamanya dengan Rusia daripada menuruti nafsu besar AS untuk menginvasi Iran.

Turki yang saat ini masih anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, juga semakin merapa ke Rusia. Yang tentunya juga semakin mempererat persekutuanya dengan Iran. Dari Rusia, Turki bisa beli sistem pertahanan udara S-400, dari Iran dapat pasokan minyak.

Pada tataran strategis di bidang pertahanan, Turki berencana untuk mengubah rencana pembelian peralatan militer angkatan udaranya. Yang semula mau beli pesawat F-35 buatan AS, sekarang berencana membeli pesawat superior SU-57 dan S-500.

Dengan demikian, geopolitik Timur-Tengah sama sekali tidak kondusif untuk memastikan keberhasilan rencana serangan militer AS ke Iran. Pakistan sekalipun, yang selama ini terkesan merupakan sekutu tradisional AS di Asia Selatan, pada kenyataannya diam-diam masih mendukung unsur-unsur milisi bersenjata Taliban.

Bahkan dalam prediksi Brett Redmayne-Titley, andaikata pun AS akhirnya akan melancarkan serangan militer, belum tentu akan dapat dukungan dari negara-negara Uni Eropa seperti Jerman dan Prancis, mengingat saat ini begitu kuatnya sentimen anti Amerika di beberapa negara Eropa Barat.

Apalagi ketika pecah perang terbuka AS-Iran, lalu Iran menutup Selat Hormuz, maka bisa dipastikan harga-harga akan semakin meroket. Sehingga bisa berakibat terciptanya kegoncangan dan instabilitas di bidang ekonomi. Sesuatu yang sangat tidak diharapkan oleh para kapitalis global berbasis korporasi di AS maupun Eropa.

Satu hal lagi yang nampanya merupakan inti dari tren global yang mana negara-negara yang berbatasan langsung dengan Iran tidak akan kooperatif kepada AS. Bahwa kerjasama Cina-Rusia di bidang ekonomi, telah berhasil menggalang integrasi negara-negara di Eropa dan Asia, untuk menghadapi hegemoni ekonomi AS yang ditopang oleh superioritas kekuatan militernya.

Agaknya, inilah tren global yang gagal dibaca oleh para perancang kebijakan strategis keamanan nasional di Gedung Putih. Atau mereka sesungguhnya tahu namun pura-pura tidak tahu?

Diolah kembali oleh Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)