Nugroho Prasetyo, Ketua Umum Partai Rakyat

Vladimir Putin berani menegakkan demokrasi terkelola (managed democracy) dan demokrasi teratur (administered democracy) di Rusia. Hebatnya, di tengah-tengah kepungan stigmatisasi indeks demokratisasi yang disematkan oleh Human Rights, Amnesty International dan Freedom House, Putin tetap tatag. Ia menjalankan konsep demokrasi yang digagasnya tersebut secara disiplin. Walau ia beranggapan, bahwa demokrasi selalu ditandai dengan pasar bebas, supremasi hukum dan pertanggungjawaban publik, namun di sisi lain ia juga menerapkan “demokrasi berdaulat” (sovereign democracy) untuk menggambarkan karakteristik demokrasi khas Rusia. Ia menyadari, bahwa di negeri seperti Rusia yang terdiri dari banyak suku bangsa, dengan kepentingan pusat-daerah yang sering tidak sejajar, “demokrasi penuh” akan tenggelam dalam keinginan untuk bertindak tegas. Legal nihilisme, mungkin, terpaksa dihapus dengan sesuatu yang berbau koersif, sekalipun tidak harus berarti itu di ujung bayonet. Unified Rusia merupakan isyarat utama pelaksanaan demokrasi ala Putin (Rusokrasi) tersebut. Dan pada akhirnya, diakui atau tidak, setidaknya sampai hari ini, bagi bangsa Rusia, jalan demokrasi yang dipilih Putin bukanlah gang buntu seperti halnya demokrasi yang kita terapkan di sini.

Demokrasi elektoral seperti yang kita praktekkan hari ini, menurut Geoff Mulgan, melahirkan oligarki yang membajak prinsip-prinsip dasar dalam demokrasi seperti keterbukaan, kebebasan dan kompetisi. Fenomena ini ditegaskan ulang oleh ahli ekonomi-politik dari Universitas Northwester, Jeffrey A. Winters, dalam bukunya, Oligarchy (2011). Ia menguraikan, bahwa di tingkat nasional, demokrasi elektoral diokupasi oleh oligarki. Mereka menguasai sumber daya politik dan ekonomi, lalu menggunakannya untuk menghadang, membajak dan menguasai instrumen demokrasi demi kepentingan mereka.

Sementara itu, tak ada kemajuan bangsa tanpa pengorbanan kaum elit. Dalam ”The Price of Civilization” (2011), Jeffrey Sachs mengingatkan bangsa-bangsa lain agar tidak meniru jalan sesat yang mengakibatkan keterpurukan AS. Menurut Sachs, pada akar tunjang krisis ekonomi AS terdapat kemerosotan moral : hilangnya komitmen sosial di kalangan elit politik dan ekonomi. Mereka hanya mengejar kekayaan dan kekuasaan, sedang kepentingan rakyat terabaikan. Senada pula dengan ini, anggota Kongres AS yang juga Direktur Kantor Akuntabilitas Pemerintahan (GAO), David Walker, pernah menyampaikan dalam wawancaranya dengan Financial Times (Selasa, 14/8/2013), bahwa salah satu analog penyebab kejatuhan AS sama dan sebangun dengan ambruknya Romawi tempo doeloe, yakni menurunnya nilai-nilai moral dan politik di dalam negeri. Maka, tak berlebihan kiranya kalau kita menyimpulkan, bahwa ancaman terbesar bangsa ini adalah dekadensi moral yang melanda kalangan elit.

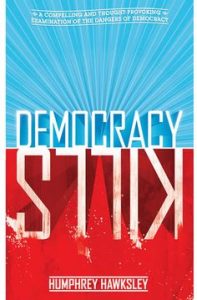

Demokrasi elektoral yang kita anut rentan mengakibatkan peperangan dan kemiskinan. ”Pelaksanaan pemilihan langsung di Pakistan, Zimbabwe, Palestina, eks-Yogoslavia, Georgia, Haiti, dan sebagainya, melambungkan tingkat korupsi dan kekerasan”, kata Humphrey Hawksley dalam bukunya, Democracy Kills (2009). Penduduk yang tinggal di negara penganut demokrasi elektoral lebih beresiko miskin ketimbang hidup di bawah sistem kediktatoran. Income per kapita di negara otoritarian semacam Cina dua kali lipat dibanding negara demokrasi seperti India. Harapan hidup warga Kuba di bawah rezim kediktatoran Fidel Castro mencapai 77 tahun, lebih tinggi daripada harapan hidup warga negara demokratis Haiti yang hanya 57 tahun.

Dan di sini, demokrasi padat modal seperti itu —yang mendewakan kekuatan uang, di mana suara bisa dibeli, idealisme pemilih diruntuhkan, sarat manipulasi di semua tingkatan, dan otoritas KPU dilemahkan, sementara 42% atau 100 juta jiwa penduduk masih dalam belenggu kemiskinan (Enny Sri Hartati, 2012) disekap golongan pemilik modal— tak ubahnya kuburan moral politik. Dalam konteks ini, Edward Aspinall pernah melakukan penelitian tentang berbagai praktek politik uang yang terjadi di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Philipina. Ari Dwipayana (2009) menyebutkan, politik uang adalah salah satu faktor penyebab demokrasi berbiaya tinggi. Bahkan, politik uang merupakan mata rantai dari terbentuknya kartel politik, ungkap Daniel Dhakidae (2011).

Fenomena negatif itu muncul sepanjang masa transisi demokrasi di Indonesia. John Markoff mengindikasikan, bahwa fenomena ini sebagai hybrid, yakni percampuran elemen-elemen demokratis dengan elemen-elemen non-demokratis dalam sebuah sistem politik. Larry Diamond memberikan sinyalemen yang tidak jauh berbeda. Ada fenomena yang ia sebut sebagai demokrasi semu (pseudo-democracy). Indikatornya, mekanisme demokrasi tidak menjamin adanya demokrasi hakiki. Politik uang merupakan salah satu fenomena negatif dalam mekanisme demokrasi elektoral. Dalam demokrasi yang belum matang, seperti di Indonesia, politik uang dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan.

Besar harapan saya, semoga paparan singkat di akhir tulisan ini dapat sedikit memberi gambaran masa depan demokrasi di Indonesia. Menurut formula teoritis yang dikembangkan oleh Adam Przeworski (dosen Universitas New York) dan Fernando Limongi (dosen Universitas Sao Paulo pada tahun 1997, dengan pendapatan per kapita US$ 2000 (1998), Indonesia memiliki daya tahan demokrasi selama 18 tahun. Sebagai catatan penting, negara dengan pendapatan per kapita kurang dari US$ 3000 memiliki probabilitas kegagalan demokrasi 56%. Apa makna uraian singkat ini ? Setidaknya sampai tahun 2016, peluang kita untuk menjadi negara demokratis adalah 44%.

Sementara itu, menurut Teori Przeworski-Limongi, untuk mencapai zona aman transisi menuju kehidupan demokrasi yang benar-benar stabil, sebuah negara butuh fundamental perekonomian dengan pendapatan per kapita US$ 6000. Sebagaimana kita ketahui, pendapatan per kapita Indonesia pada 2016 saja hanya sebesar Rp 47,96 juta atau setara US$ 3.605,1. Artinya, daya tahan demokrasi negeri ini sudah tamat dua tahun lalu. Demokrasi telah mati. Bukti paling vulgar, pemilihan presiden 2019 dipaksakan dengan penerapan President Thresold (PT) 20% yang jelas-jelas menerabas azas kepatutan publik dan kaidah legal formal.

Saya rasa, tulisan singkat saya tersebut di atas patut dibaca oleh Tsamara Amany, politisi PSI.