Tom Pepinsky, Pakar politik dari Universitas Cornell

(Diindonesiakan oleh Hawe Setiawan dari artikel Tom Pepinsky, “The key to understanding Indonesia’s upcoming elections? The Jokowi Effect”, dalam The New York Times, 17 Maret 2014)

Indonesia sedang menyongsong putaran keempat pemilu legislatif sejak jatuhnya rezim otoriter Orde Baru pada 1998. Dilihat dari berbagai seginya, inilah berita penting: Setelah Amerika Serikat dan India, Indonesia adalah negara demokrasi ketiga di dunia yang penduduknya paling padat. Indonesia juga satu-satunya negara demokrasi terkonsolidasi yang penduduknya terutama Muslim — sekitar seperlima umat Islam di dunia adalah orang Indonesia. Arus demokratisasi di negeri ini adalah salah satu cerita politik yang paling menarik dalam dekade terakhir, tapi kurang mendapat perhatian dalam media di Amerika Serikat.

Saat ini berita penting di Indonesia adalah pengumuman yang sudah lama diantisipasi bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan maju sebagai calon presiden. Widodo — yang di Indonesia dikenal luas sebagai “Jokowi” — adalah calon presiden paling populer, yang popularitasnya beberapa tingkat melebihi banyak calon presiden lainnya saat ini, yang meliputi pensiunan jenderal, pengusaha, dan tokoh partai.

Salah satu hal yang menjadikan Jokowi begitu menarik buat banyak orang Indonesia adalah cerita politiknya: meskipun dia adalah gubernur DKI Jakarta, ia menduduki posisi ini relatif baru, setelah menapaki karier politiknya sebagai walikota Solo, kota kecil di Jawa Tengah. Sebelum itu dia adalah pengusaha daerah. Sebagai walikota, Jokowi secara luas dipuji karena kemampuannya melancarkan berbagai reformasi pemerintahan daerah di Solo, menolak korupsi dan merampingkan lingkungan bisnis lokal tanpa mengasingkan massa (ia memenangi pemilihan dengan 90 persen suara pada tahun 2010). Sikapnya yang bersahaja mempesona banyak orang Indonesia maupun orang asing, dan ia dapat digambarkan sebagai orang yang sedikit banyak berada di luar politik nasional.

Namun, ketimbang memusatkan perhatian pada sikap pribadi, gaya kepemimpinan, pandangan pragmatis, dan pesona populisnya, kiranya ada baiknya kita memikirkan implikasi Jokowi untuk politik kepartaian di Indonesia. Di sini, pencalonan Jokowi bisa menjadi tidak kurang dari transformatif. Namun, untuk memahaminya, kita perlu mengambil jalan memutar untuk memahami persaingan antarpartai di kepulauan yang amat luas ini.

Sudah lama para ilmuwan politik waspada terhadap presidensialisme multipartai dalam sistem demokrasi. Sistem presidensial memiliki pemisahan antara badan legislatif dan eksekutif, yang berarti harus ada pemilihan terpisah untuk keduanya. Bila fraksionalisasi partai dalam badan legislatif mencapai tingkat tinggi, hal ini menyulitkan upaya membentuk koalisi yang stabil dalam badan legislatif, dan sangat tidak mungkin presiden memiliki sekutu legislatif yang kuat dalam partainya sendiri. Untuk melancarkan tugasnya, badan legislatif harus menyusun koalisi besar di antara partai-partai kecil, dan presiden hampir pasti harus memasukkan anggota partai-partai lainnya ke dalam kabinetnya, menipiskan kemandirian dan keefektifan badan eksekutif tanpa menundukkan diri terhadap sanksi partisan langsung, seperti dalam sistem parlementer.

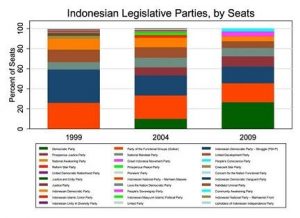

Seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah, semua parlemen sejak 1998 sangat terfraksionalisasi. Tidak ada yang dapat menopang kebijakan yang ajeg dan padu di tingkat nasional.

Sebagaimana yang diharapkan, Indonesia yang demokratis, dalam beberapa hal, merupakan ilustrasi ideal mengenai apa yang terjadi di negara demokrasi presidensial multipartai. Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mesti memerintah sejak tahun 2004 dengan kabinet yang tambun dan berat yang ditarik dari berbagai pihak. Koalisi legislatif selalu saja kelewat besar — artinya, di dalamnya terdapat jauh lebih banyak pihak daripada yang diperlukan oleh mayoritas sederhana anggota parlemen — yang sesuai dengan penelitian selama ini yang menunjukkan bahwa legislatur multipartai yang beragam dan terpolarisasi niscaya menghasilkan koalisi yang tambun dan kelewat besar.

Walhasil, kasus Indonesia tidak cukup cocok dengan deskripsi baku mengenai bahaya presidensialisme. Mengingat tantangan konsolidasi demokrasi, ketimpangan yang ekstrem, lemahnya supremasi hukum, dan keragaman manusia dan fisik yang khas Indonesia, politik nasional sebenarnya sudah sangat stabil, dengan sedikit ruang untuk pihak yang tidak moderat. Memang, daripada berputar di luar kendali, politik kepartaian cenderung bergulir ke arah yang berlawanan, menuju ke “pembagian kekuasaan yang kacau”, di mana terlalu banyak kerja sama di antara terlalu banyak pihak mengikis kemampuan salah satu pihak untuk mewakili pendukungnya. Secara umum, Yudhoyono masih cukup populer, tapi masa jabatannya yang kedua terutama tampak agak mengecewakan dari sudut pandang pembuatan kebijakan. Banyak orang Amerika mungkin mengetahui Yudhoyono terutama dari laporan mengenai album lagu balada popnya dari National Public Radio.

Ke situlah Jokowi masuk. Reputasinya yang meroket tidak harus menandakan bahwa dia adalah jenis politisi baru, tidak tercemar oleh korupsi atau kesepakatan di bawah meja. (Kembali ke tahun 2004, saat itulah ada harapan bagi Yudhoyono Para pengamat juga mencatat bahwa Jokowi tidak akan bisa naik ke posisinya tanpa terlibat dalam bisnis politik uang yang kotor.) Alih-alih itu, kemunculannya bisa turut memasukkan kompetisi yang lebih banyak ke dalam politik Indonesia dengan mengancam status quo persaingan antarpartai dan memaksa reorganisasi atas lanskap kepartaian.

Dalam catatan ini hal yang paling penting adalah bahwa, tidak seperti Yudhoyono pada masa sebelumnya, dan tidak seperti kebanyakan politisi yang mengusung aspirasi nasional, Jokowi tidak membentuk partai baru untuk mengikuti pemilu. Alih-alih itu, ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), satu-satunya partai yang tetap berada dalam oposisi pada masa pemerintahan Yudhoyono. Fokus program PDI-P telah melemah dalam dekade terakhir tapi pesona populis Jokowi — yang konsisten dengan PDIP yang warisan nasionalis dan populisnya PDIP — bisa ikut merevitalisasinya. Dengan bergabung dengan PDIP, Jokowi juga tidak harus membangun organisasi partai dari awal atau menciptakan semacam ideologi atau platform untuk “gerakan”-nya.

Hal ini menjadikan aliansi Jokowi-PDIP kuat. Pada gilirannya, karena pemilu legislatif mendahului pemilihan presiden, PDIP dapat menggunakan pencalonan Jokowi untuk membangun kekuatan legislatif. Jika PDIP berhasil mendapatkan 25 persen suara dalam pemilu atau 20 persen kursi di parlemen, kemudian sesuai dengan undang-undang pemilu di Indonesia, PDIP dapat mengusung Jokowi sebagai calon presiden tanpa mencari koalisi dari partai lain. Pada gilirannya hal itu bisa mendorong reorganisasi partai-partai lainnya untuk menciptakan semacam oposisi yang kurang terpecah. Orang dapat memulainya dengan melihat akar dari sistem kepartaian yang lebih koheren dan kompetitif dalam situasi seperti ini, yang ketimbang mengarah ke dalam kemelut mulipartai lebih mengarah ke kepemimpinan presidensial yang efektif.

Ada banyak “jika” dalam skenario ini. Ini hanyalah tinjauan umum, semata-mata karena kendala strukturalnya benar-benar kuat — di negara dengan disiplin partai yang lemah dan kecenderungan partisan yang cair, tidaklah mungkin para jenderal pensiunan dan pengusaha yang sedang mencari kekuasaan mau menyerahkan partai-partai yang telah mereka bentuk dengan menghabiskan begitu banyak uang. Namun, jika ada yang bisa disebut dampak Jokowi, hal itu mungkin tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi sebagai calon presiden, melainkan lebih berkaitan dengan bagaimana pencalonannya mengancam lanskap politik yang ada.*** [Hawe Setiawan]