Penulis: M Arief Pranoto dan Hendrajit, Peneliti Senior Global Future Institute (GFI)

Kenapa Arab Saudi membangun armada militer secara besar-besaran, bahkan belanja serdadunya pun sudah melampaui anggaran tentara Inggris, Jepang dan Perancis?

Tak dapat dipungkiri memang, kini ia telah menjadi negara dengan budget militer terbesar keempat di dunia setelah Amerika Serikat (AS), Cina dan Rusia. Tentu fakta ini menarik untuk dikaji. Pertanyaannya ialah: apakah motivasi membesarnya militer Arab Saudi, akibat konflik-konflik yang sering melanda kawasan tersebut; atau karena faktor lain? Pertanyaan lagi: bukankah Dewan Kerjasama Teluk (GCC) termasuk kelompok negara dalam konsesi “perlindungan” oleh Paman Sam dan sekutu?

Catatan ini mencoba menguak (walau tak dalam) kenapa milter Arab Saudi tiba-tiba menjadi “hebat”, meskipun Tajuk Rencana di pojok Harian Kompas (16/4/2014) telah mengulasnya secara sekilas. Penulis katakan sekilas, oleh karena dua alasan yang disampaikan pada Tajuk tersebut cuma membahas hal-hal yang muncul di atas permukaan belaka. Adapun garis besar ulasan Tajuk Rencana (16/4), Harian Kompas ialah sebagai berikut:

Pertama, adanya perubahan peta politik di Timur Tengah pasca Arab Spring yang “sukses” menumbangkan rezim di Tunisia, Libya, Mesir dan Yaman. Artinya muncul kekuatan politik dan rezim baru di kawasan tersebut telah mempengaruhi kebijakan di banyak bidang baik dalam maupun luar negeri, terutama aspek pertahanan;

Kedua, meningkatnya ketegangan antara Arab Saudi dan Iran yang lebih diakibatkan oleh konflik Syria, dimana Iran mendukung Bashar al Assad, rezim penguasa, sebaliknya Arab Saudi justru dibelakang kelompok oposisi. Inilah alasan kenapa ia memperkuat diri.

Maka ini pula, (maaf) “kedangkalan” ulasan di atas, atau barangkali sengaja didangkalkan? Sekali lagi maaf. Kenapa demikian, selain ia cuma membahas apa yang terjadi (bukan mengapa terjadi), juga seolah-olah penyebab kenaikan budget militer di Arab Saudi semata-mata akibat Arab Spring. Disamping itu, tak ia sebut pula siapa berperan (penuh) dibalik skenario Kebangkitan Dunia Arab (Arab Spring), jadi seolah-olah Arab Spring terjadi secara alami.

Tulisan tak ilmiah ini ingin insight sedikit, mengurai persoalan tidak cuma apa yang terjadi di permukaan, tetapi juga mencoba menelusur jauh sebelumnya hingga di bawah permukaan atau istilahnya what lies beneath the surface. Inilah uraian sederhananya.

Oil Shock: Senjata Pamungkas Menekan Barat?

Bila dekade 2006-an kita mendengar kedahsyatan gas weapon (senjata gas)-nya Putin tatkala timbul sengketa harga gas antara Rusia versus Ukraina, karena cukup dengan ‘memutar kran’ untuk kurangi pasokan gas melalui (pipa) Ukraina, dampaknya bukan Ukraina saja yang lumpuh kekurangan pasokan, namun hampir seluruh Uni Eropa (UE) menjerit kekurangan gas. Itulah kedahsyatan senjata Beruang Merah terhadap UE terutama kelompok net importer atas pasokan gas dari Rusia.

Setidak-tidaknya pada awal catatan ini cerita tentang “gas weapon” Putin yang ditakuti oleh jajaran UE sudah terpatri dalam benak kita. Selanjutnya silahkan bayangkan apa bakal terjadi jika suatu saat Putin menutup total pasokan gas yang mengalir melalui pipa Ukraina? UE bisa membeku tatkala musim dingin tiba. Maka seiring ancaman Putin, bahwa ia dapat meratakan Eropa bukanlah sekedar gertak sambal belaka!

Itulah salah satu kelebihan geopolitical of pipeline di Ukraina sehingga ia adalah sphere of influence (daerah pengaruh) bagi para adidaya Timur dan Barat, dan mungkin juga menjadi penyebab pokok, kenapa Ukraina kerapkali ada “revolusi”.

Beralih ke Timur Tengah. Dibanding gas weapon, agaknya Dunia Arab juga memiliki “senjata minyak” (oil weapon) guna menekan Barat. Barat dalam hal ini Paman Sam dan sekutu. Hal ini pernah terjadi. Masih ingat peristiwa oil shock tempo doeloe? Inilah singkat ceritanya.

Era 1973-an dahulu, selain negara-negara Arab menggunakan oil weapon ketika melawan negara-negara yang mendukung agresor Israel, juga ia gunakan sewaktu perang ekonomi (economic war) melawan negara Barat. Betapa aliran minyak untuk AS dan sekutu pendukung Israel dipangkas pasokannya hingga 25%. Dampaknya bisa ditebak, sebagian negara mengalami kelumpuhan ekonomi, harga minyak meroket lima kali lipat dari USD 2,5 hingga USD 11,5 dan lain-lain.

Oil shock menggambarkan bagaimana minyak berperan sebagai kekuatan yang lebih efektif daripada mesin-mesin perang konvensional. Hingga akhir 1975-an, tak kurang 25.000 transaksi bisnis yang mewakili 90% perusahaan AS dibatalkan. Inggris terpaksa mengurangi rasio perdagangan 10 : 1 ke Israel. Jerman Barat membatalkan investasi 10.000 unit kendaraan ke Israel. Terdapat 336 perusahaan Perancis masuk daftar hitam, ada 150 perusahaan Jepang diboikot, dll.

Nasib serupa dialami pula oleh koleganya dari Italia, Belgia dan Spanyol. “Dunia jangan pernah melupakan bahwa senjata Negara Arab, oil weapon, tidak kalah dahsyatnya dibandingkan senjata nuklir”, demikian pernyataan keras Ismail Fahmi, Menteri Luar Negeri Mesir kala itu. Dan senjata itu dapat digunakan lagi sewaktu-waktu jika situasi membutuhkan (Dirgo D Purbo, 2000). Itulah oil shock jilid pertama.

Peristiwa oil shock kedua terjadi ketika Shah Reza Pahlevi, salah satu rezim ‘boneka’ Paman Sam di Timur Tengah terjungkal (1979) oleh Revolusi Islam. Sejak Pahlevi tumbang, selain gencar dilakukan nasionalisasi aset-aset terutama perusahaan minyak asing di Iran, juga dilakukan embargo minyak oleh Iran terhadap Barat. Sudah tentu beberapa pengusaha minyak AS dan Eropa terpaksa “keluar” serta mencari basis kekuatan serta pengaruh baru di Timur Tengah.

Dan berdirinya GCC (1981), merupakan akselerasi atas skema kerjasama strategis yang memang telah dirancang sebelumnya oleh dua konglomerat Amerika-Inggris, yakni Rockefeller dan Rothschild. Bagi kelompok negara Barat, selain skema GCC untuk mencari basis kekuatan dan pengaruh di Kawasan Heartland (jantung dunia) —sebutan lain Timur Tengah— juga tentunya dalam rangka mengantisipasi muncul oil shock (ketiga) lanjutan.

Recycle Petrodollar sebagai Modus

Tak dapat dipungkiri. Perkiraan (cadangan) deposit yang dimiliki oleh Arab Saudi sekitar 100-an milyar barel dan mutlak harus dijaga dengan kekuatan militer yang kuat, canggih dan modern. Agaknya disinilah recycle petrodollar bermula. Ia adalah sistem dan modus kolonial atas ide (prakarsa) Henry Kissinger. Intinya memang mencegah timbulnya oil shock berikutnya oleh dunia Arab yang mampu membuat kacau perekonomi AS dan sekutu akibat pengurangan ‘jatah’ minyak oleh negara-negara produsen minyak di Jazirah Arab.

Adanya fakta bahwa kebutuhan akan keamanan dalam produksi minyak Arab Saudi, dijadikan isue sentral oleh kaum kapitalis global, khususnya kelompok adidaya Barat untuk menghidupkan serta menggalakkan industri pertahanan terutama industri strategis (militer) dan mesin-mesin perang. Bagi Barat, Jazirah Arab khususnya kelompok GCC merupakan pasar (ekspor) sangat potensial. Tak cuma jual alutsista, karena selain capacity building, pelatihan, juga penyiapan doktrin serta piranti lunak, dan lain-lain.

Pada modus recycle petrodollar, titik sentralnya ialah US Dollar sebagai “mata uang tunggal” di setiap transaksi apapun terutama transsaksi minyak maupun alat utama sistem persenjataan (alutsista) militer. Itulah garis besar daur ulang (recycle) dolar berlangsung. Selain US Dollar dijadikan oil bills (alat pembayaran impor), niscaya ia pun bakal kembali dulu ke The Fed (AS) untuk diendapkan karena juga digunakan sebagai alat transasksi bagi (pembayaran ekspor) atas produk industri strategis pertahanan oleh kelompok GCC. Inti recycle petrodollar ialah Paman Sam dan sekutu mengimpor minyak di satu sisi, tapi di sisi lain ia mengekspor alutsista dari industri strategis pertahanan dengan US Dollar sebagai alat tukarnya.

Asal Muasal Arab Saudi dan Persekutuan Dewan Kerjasama Teluk (GCC)

Pada 1922, Arab Saudi mendapatkan kemerdekaan penuh dari Kerajaan Inggris melalui The Treaty of Jeddah. Sejak itu, praktis Arab Saudi menguasai beberapa kawasan di Timur Tengah dengan dukungan sepenuhnya Inggris. Setelah menganeksasi Riyadh, kemudian mencaplok Madina dan Mekkah yang sebelan minyak mentah di kawasan teluk.

Maka, Arab Saudi yang dikuasai dinasti Ibnu Saud dijadikan sebagai basis dan markas operasi politik-ekonomi-intelijen-militer dari kekuatan-kekuatan korporasi tersebut sejak pasca Perang Dunia I.

Pada 1979, menyusul runtuhnya kerajaan Iran di bawah kepemimpinan Shah Reza Pahlevi, dan diberlakukannya nasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing di Iran, beberapa pengusaha minyak Amerika dan Eropa dipaksa untuk mencari basis kekuatan dan pengaruh baru di Timur Tengah.

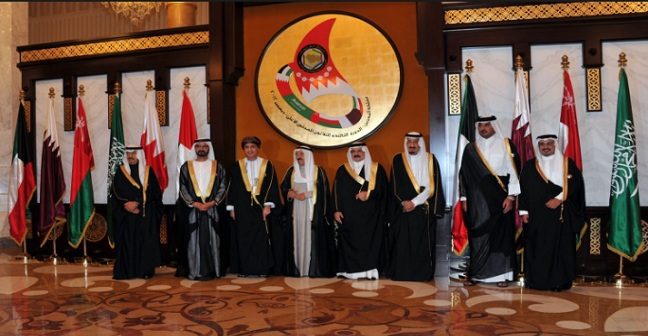

Maka, dua konglomerat besar Rockefeller dan Rothschild mulai menyusun kembali kekuatan baru di Timur Tengah melalui terbentuknya Dewan Kerjasama Teluk (GCC), dan melibatkan setidaknya enam negara yaitu Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman dan Qatar. Dewan Kerjasama Teluk dengan pilar 6 negera Arab tersebut, kecuali Oman, merupakan negara OPEC (Negara-Negara Pengekspor Minyak).

Konsesi yang diberikan Arab Saudi dengan adanya perlindungan militer dari persekutuan negara-negara yang kemudian tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk tersebut adalah, negara-negara barat mendapatkan pasokan minyak mentah dengan harga semurah mungkin. Sebagai konsekwensi dari kerjasama itu, muncullah beberapa perusahaan kontraktor pertahanan negara-negara barat memberi pelatihan militer terhadap angkatan bersenjata Arab Saudi. Beberapa perusahaan tersebut antara lain SAIC, Booz Hamilton, TRW dan Vinnel Corp.

Bisa dimaklumi jika negara-negara arab tersebut semuanya merupakan negara monarki sehingga para pengusaha minyak yang berada di belakang pemerintah Amerika dan Inggris dengan mudah bisa mengendalikan dan mengaturnya melaui uang suap dan segala bentuk praktek korupsi lainnya sebagai modus operandi.

Terciptanya Dewan Kerjasama Teluk yang disponsori Amerika-Inggris tersebut, pada perkembanganya telah melemahkan negara-negara arab berhaluan nasionalis seperti Lebanon dan Syria. Sementara negara-negara monarki Arab boneka Amerika-Inggris ini justru kian menguat.

Skema ekonomi liberal seperti Foreign Direct Investment lewat perbankan dan perusahaan-perusahaan barat, kemudian menciptakan zona perdagangan bebas di wilayah kedaulatan negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk. Bahkan ada pelabuhan bebas arus masuk barang di Dubai, Uni Emirat Arab.

Skema persekutuan strategis Amerika-Inggris dengan keenam negara arab tersebut harus ditelusur melalui skema model penjajahan ala Inggris sejak 1776. Melalui apa yang disebut sebagai British East India Company, Kuwait dijadikan basis dan markas kekuasaan Kerajaan Inggris dalam mengendalikan seluruh kawasan Timur Tengah.

Berarti sejak abad ke-16 Kuwait sudah dipandang Inggris sebagai wilayah yang cukup strategis. Sejak 1917, Inggris mulai memindahkan dukungannya kepada dinasti Ibnu Saud dari Arab Saudi melalui momentum persekutuan untuk mengalahkan dinasti Ottoman dari Turki.

Di sinilah bermula campur tangan pengusaha Inggris Rothschild dengan mendorong pemerintah Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang mendukung berdirinya tanah air bagi Yahudi di tanah Palestina. Yang sekarang kita kenal sebagai Israel. Bagi Rothschild, tujuan utamanya bukan mendukung Yahudi atau negara Israel, melainkan penguasaannya atas kawasan minyak di Timur Tengah.

Singkat cerita, keenam negara Teluk yang mulai dilepas sepenuhnya sebagai negara merdeka antara 1961 dan 1971, sejatinya merupakan alat monopoli dari dua pengusaha minyak Amerika-Inggris Rockefeller dan Rothschild.

Benarkah Persekutuan GCC Retak?

Sekarang negara-negara yang tergabung dalam persekutuan GCC tersebut terancam retak. Apa sebab? Satu teori mengatakan, Jangan-jangan pecahnya GCC memang dibuat oleh AS untuk menggalakkan kembali modus recycle petrodollar yang mulai melemah oleh karena US Dollar telah dicampakkan kelompok BRICS (Brasilia, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan) yang diprakarsai oleh Cina, Rusia bahkan Iran. Apa memang seperti itu? Memang masih perlu dicermati lebih lanjut.

Maka untuk sekadar gambaran, perlu kiranya dipahami bahwa di kalangan internal negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk (GCC) sejatinya memang rawan keretakan. Dan akarnya berasal dari permusuhan panjang dan berdarah antara kubu Syarif Husain bin Ali dan Keluarga Al Saudi di daerah Arabia. Dan negara-negara yang sekarang kita kenal seperti Saudi Arabia, Kuwait, Jordania, Irak, Bahrain, Uni Emirat Arab, sejatinya merupakan buah dari penyelesaian konflik antar kedua klan tersebut di masa lalu.

Jauh-jauh hari sebelum meletusnya Perang Dunia I, kawasan Timur Tengah memang berada dalam lingkung pengaruh kerajaan Inggris. Dan satu-satunya ancaman nyata bagi Inggris datang dari kerajaan Ottoman Turki. Pada 1900, kerajaan Ottoman Turki praktis masih menguasai sebagian besar kawasan Timur Tengah, Palestina, dan daerah-daerah yang kini terpecah menjadi Syiria, Irak, Lebanon, dan Jordania, Pantai barat dan timur Saudi Arabia. (Baca Robert Lacey Kerajaan Petro Dolar Saudi Arabia, khususnya halaman 100).

Ketika pecah Perang Dunia I, maka di kawasan Timur Tengah ini, khususnya di Teluk Parsi, Inggris harus menghadapi Turki sebagai musuh yang pada waktu itu bersekutu dengan Jerman. Maka, Inggris memutuskan harus menggalang dan memobilisasi dukungan dari klan-klan suku di daerah Arabia, untuk bersama-sama melawan kerajaan Ottoman Turki (Dinasti Usmani).

Kapten Thomas Edward Lawrence, seorang doctor arkeologi kepurbakalaan Arab, kemudian direkrut sebagai agen intelijen Inggris yang bermarkas di Mesir. Maka pada 1916, tiba di Jeddah untuk menjalankan misi Inggris menggalang persekutuan suku-suku Arab, untuk melawan Turki.

Anehnya, pada waktu itu keluarga Ibnu Saud yang dipimpin oleh Abdul Aziz bin Saud, sama sekali tidak diperhitungkan oleh pihak Inggris. Sehingga Lawrence justru menggalang dukungan dari sayap lain di Arabia. Yaitu Syarif Husain bin Ali dari keluarga Hasyim (Hashemite) yang pada waktu itu berkuasa di Mekkah. Setelah merangkul klan Hasyim pimpinan Syarif Husain bin Ali, Lawrence kemudian mengangkat Feisal bin Husain, putra sulung Syarif Husain, sebagai panglima perang suku-suku Arab dari klan Hasyim di Arabia.

Pada 1917, di periode puncak menjelang berakhirnya Perang Dunia I, Lawrence dan Panglima Perang Feisal bin Husain berhasil menaklukkan Turki di kota Aqaba, yang berada di ujung laut Merah, pintu masuk menuju Palestina dan Syiria (Robert Lacey, hal 155). Kemenangan gemilang Lawrence dan Feisal berarti jalan terbuka lebar untuk pasukan Arab yang dipimpin Feisal bin Husai memasuki Damaskus.

Namun setelah berakhirnya Perang Dunia I, Inggris mulai menyadari jangan-jangan bersekutu dengan Syarif Husain bin Ali mengandalkan “kuda” yang keliru. Beberapa pejabat senior Inggris yang bertugas di Timur Tengah maupun di kementerian luar negeri di London, mulai membaca fakta bahwa sejak 1902, Abdul Aziz bin Saud, klan keluarga saingan Syarif Husain bin Ali di Arabia, ternyata sudah mencanangkan perlawanan habis-habisan terhadap kekuasaan dan ambisi Turki. Sehingga praktis telah menjadi garis tegas dalam politik luar negeri klan Ibnu Saud sejak Abdul Aziz berkuasa di Riyad.

Namun ketika itu, dinasti Saud pimpinan Aziz sama sekali tidak mendapat dukungan dari Inggris untuk melawan Turki. Waktu itu Inggris beranggapan daerah pantai barat dan timur Saudi sama sekali tidak memiliki nilai strategis dari segi geopolitik. Inggris waktu itu belum menyadari bahwa daerah tersebut kelak diketahui sebagai ladang minyak yang luar biasa banyaknya. Alhasil, Inggris merasa lebih baik membiarkan saja Turki berkuasa di daerah pedalaman Arabai yang dalam anggapan Inggris tak punya nilai strategis dalam hal sumberdaya alam.

Bahkan pada 1906-1908, ketika Abdul Aziz berhasil muncul sebagai saingan berat Husain bin Ali di pedalaman Arabia, Inggris tetap tidak memandang penting Abdul Aziz sebagai sekutu potensial di masa depan. Inggris lebih memilih bersekutu dengan klan Hasyim pimpinan Syarif Husain bin Ali.

Kala itu, Inggris memandang Arabia di bawah kekuasaan Aziz hanyalah satu titik tidak penting dalam perebutan kekuatan antar negara-negara adidaya di Eropa menjelang Perang Dunia I.

Namun sejak 1915, di tengah-tengah memanasnya Perang Dunia I, dan Inggris masih erat-eratnya bersekutu dengan Syarif Husain bin Ali dari Arabia melawan Turki, beberapa pejabat berpengaruh di Timur Tengah, mulai memandang perlunya mendukung klan Arab dari sayap yang berseberangan klan Hasyim pimpinan Syarif Husain. Nampaknya, Inggris mulai menjajagi persekutuan strategis dengan klan Ibnu Saud dengan pertimbangan untuk menciptakan keseimbangan, jangan sampai Inggris tergantung kepada klan Husain bin Ali.

Maka pada Desember 1915, untuk pertama-kalinya Sir Percy Cox dari Inggris, bertemu dengan Abdul Aziz. Maka melalui pertemuan tersebut, terjalinlah perjanjian persahabatan Inggris-Saudi Arabia. Perjanjian tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Al Saud menerima apa saja yang telah mereka minta sejak sejak 1902. Sedangkan bagi Inggris, perjanjian tersebut memungkinkan memperluaas pengaruh batas pantai Teluk yang selama ini dibatasi melalui kesepakatan Inggris-Turki sebelum meletusnya Perang Inggris-Turki pada Dunia I.

Abdul Aziz mendapat konsesi prioritas perdagangan serta pengawasan politik luar negerinya. Inggris juga akan melindungi Abdul Aziz dari semua musuhnya, baik dari dalam maupun luar Arabia.

Terlepas perjanjian ini bersifat sangat kolonial karena mencerminkan manuver diplomatik Inggris untuk menciptakan kekuatan tandingan terhadap klan Husain bin Ali, namun harus diakui perjanjian persahabatan Inggris-Saudi ini merupakan cikal bakal atau langkah awal menuju suatu negara Saudi yang bebas dan berdaulat.

Sebab sebagai konsekwensi Inggris merangkul Aziz sebagai sekutu melawan Turki, Inggris juga harus memberi banyak konsesi pada Saudi. Seperti bantuan 300 buah senapan hasil rampasan dari Turki dan uang sebesar 10 ribu rupee. Pada 1916, Saudi melalui Aziz juga menerima 1000 senjata lagi, 200.000 peluru dan uang kontan sebesar 20 ribu poundsterling.

Ketika Perang Dunia I berakhir, ternyata Inggris ingkar janji terhadap sekutu-sekutu Arabnya, karena lebih mengutamakan bagi-bagi wilayah-wilayah yang sebelumnya berada dalam kekuasaan kerajaan Ottoman Turki, dengan sekutu-sekutunya sesama negara adidaya seperti Perancis, Italia dan Rusia.

Alhasil, keluarga Hasyim pimpinan Syarif Husain bin Ali juga merasa tertipu. Bahkan Lawrence, dalam buku memoarnya Seven Pillars of Wisdom, mengaku telah ikut serta menipu suku-suku Arab yang dia galang sebagai sekutu Inggrisnya tersebut. “Aku terpaksa ikut ambil bagian dalam penipuan ini karena aku yakin bahwa bantuan Arab sangat kita butuhkan untuk mencapai kemenangan secara cepat dan murah di Timur Tengah. Lebih baik kita kemudian menyalahi janji daripada kalah.” Begitu tulis Lawrence.

Memang pada akhirnya, Lawrence sendiri merasa menyesal dan malu, namun pengakuan ini membuktikan watak imperialis sejati Inggris.

Selain tidak ingin adanya negara-negara Arab yang bersatu, strategi dasar Inggris, yang kemudian dilanjutkan oleh Amerika Serikat, adalah menciptakan negara-negara Arab yang terpecah-belah, kecil-kecil dan lemah.

Nah di sinilah peran Abdul Aziz dan klan Saud yang secara licik dimainkan Inggris, untuk mengkondisikan terciptanya daerah-daerah Arab yang terpecah-belah dan kecil-kecil. Aziz sejak Desember 1915, sadar sepenuhnya untuk diadu-domba dengan klan Syarif Husain bin Ali, yang sebenarnya sama-sama berada dalam binaan Inggris, namun dari sayap-sayap yang berbeda.

Sedemikian pentingnya program memecah-belah negara-negara Arab, khususnya antara klan Saud dan Hasyim, sehingga pada 1920 sekelompok anggota parlemen Inggris mendesak dibentuknya kementerian khusus urusan Timur Tengah. Mengingat terjadinya kekosongan kekuasaan akibat kekalahan Turki di Timur Tengah.

Maka Inggris memunculkan aktor baru untuk menangani Timur Tengah, Winston Churchill, yang diberi wewenang sebagai Sekretaris Negara untuk Urusan Jajahan. Dengan tugas khusus, menyelesaikan kekalutan di Timur Tengah (Robert Lacey, hal 204).

Hasilnya, Syria dan Lebanon diberikan kepada Perancis. Palestina berada dalam mandate kekuasaan Inggris, yang bertugas merukunkan penduduk asli Arab dengan pendatang Yahudi. Mesopotamia ganti nama jadi Irak dan diberikan kepada Feisal bin Husain dari klan Hasyim di bawah bimbingan Inggris.

Sedangkan daerah kosong antara Palestina, Syiria, dan Irak diberi nama Trans Jordan, dan diberikan kepada Abdullah (saudaranya Feisal). Sedangkan Syarif Husain bin Ali, ayah Feisal dan Abdullah, diakui sebagai Raja Hijaz, dan Abdul Aziz dibiarkan memiliki Nejd.

Namun, kesepakatan yang dirancang oleh Churchill ini, tidak memuaskan Abdul Aziz. Meski tidak terang-terangan menolak realitas politik hasil kesepakatan London tersebut, namun Abdul Aziz tetap mencanangkan tekadnya untuk mengalahkan klan Syarif Husain bin Ali. Dan secara militer, jika tidak dihalang-halangi Inggris ketika itu, klan Hasyimiah bisa dipastikan bakal ditumpas oleh klan Saud. Dan menguasai Hijaz, basis kekuasaan terakhir Husain bin Ali.

Namun sejak Juni 1922, haluan politik luar negeri Inggris mulai berobah. Entah karena mulai kewalahan menghadapi pembangkangan dan berbagai tuntungan atas janji-janji Lawrence kepada Syarif Husain sewaktu Perang Dunia I, atau karena perhitungan strategis lainnya, Inggris kemudian berpikir agaknya akan lebih berhasil bila Arab diperintah secara terpusat di tangan Ibnu Saud.

Singkat cerita, atas dasar sikap Inggris yang memutuskan untuk berpihak pada Aziz dan klan Saud dan membiarkan Aziz melancarkan serangan berskala besar terhadap klan Hasyimiah, maka pada 1924 benteng kekuasaan terakhir klan Hasyimiah berhasil direbut, yang ditandai dengan ditaklukkannya kota Taif. Sehingga otomatis Hijaz sebagai simbol kekuasaan Husain bin Ali berhasil diruntuhkan, dan jatuh ke tangan klan Ibnu Saud.

3 Oktober 1924, Klan Ibnu Saud menguasai sepenuhnya daerah Arabia, dengan menyerahnya Raja Husain bin Ali. Maka sejak saat itu, Negara Saudi Arabia secara de fakto berdaulat di bawah pimpinan Abdul Aziz bin Saud.

Namun pada 1979, menyusul runtuhnya raja Iran Shah Reza Pahlevi yang merupakan satelit Amerika sejak 1953, dipaksa keadaan untuk membentuk basis kekuasaan dan pengaruh baru yang lebih kuat di Timur Tengah.

Maka, kebalikan dari skema Inggris pada pasca Perang Dunia I, Amerika dan Inggris justru menyatukan kembali serpihan negara-negara Arab yang kecil-kecil dan lemah tersebut, di bawah payung negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC).

Dan sekarang, agaknya Amerika dan Inggris mulai melihat bahwa negara-negara Arab yang terpecah-belah, kecil-kecil dan lemah, lebih pas untuk diciptakan kembali seperti situasi pasca Perang Dunia I.

Namun satu hal nampaknya tetap, bahwa Saudi Arabia di bawah kekuasaan dinasti Saud, tetap jadi sekutu andalan Amerika-Inggris, dan karenanya harus dibikin kuat dan digdaya. Baik secara ekonomi maupun postur militernya.