Anugrah Saputra, Pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur dan Sekolah Bisnis & Manajemen ITB

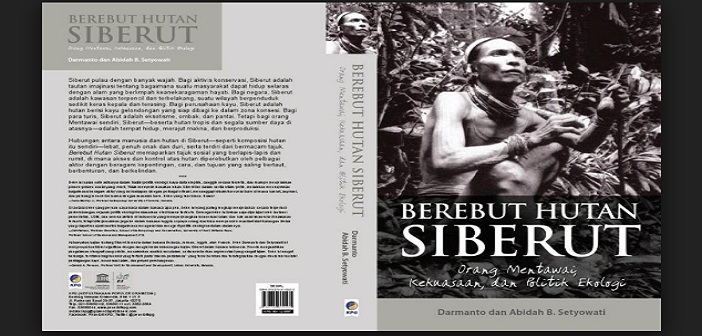

Judul buku : Berebut Hutan Siberut: Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi

Penulis : Darmanto dan Abidah B. Setyowati

Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia dan UNESCO

Cetakan : 1, Oktober 2012

Tebal : xxxvi + 458 halaman

Kebijaksanaan orang lokal selaku pengelola dan pemilik sumberdaya setempat mentahbiskan bahwa mereka adalah masyarakat yang selaras dengan alam. Namun hal itu tidak begitu saja dapat diterima oleh penulis buku Berebut Hutan Siberut: Orang Mentawai dan Politik Ekologi, yang mengungkap masyarakat Mentawai di Siberut melakukan adaptasi terhadap lingkungan dalam konteks relasi dan negosiasi antara aktor dan alam secara kompleks dan kontekstual yang memperlihatkan perubahan sosial. Pembacaan kondisi tersebut menggunakan perspektif ekologi politik yang tidak hanya menekankan kondisi ekologi semata, namum dari aspek politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

Kondisi tersebut terlihat selama rentang periodesasi pada zaman Kolonial Belanda, Orde Lama, Orde Baru, dan sampai pada pasca Era Reformasi. Pergelutan akses masyarakat Siberut kian kompleks karena semakin banyak aktor-aktor yang bermain selama rentang sejarah itu dalam konteks kepentingan dan wacana masing-masing.

Melihat Siberut menggunakan perspektif ekologi politik menjadi sangat terbuka mendedah praktik kuasa yang melingkupinya. Aktor-aktor yang terlibat melalui relasi kuasa mencoba membuka, berperan, dan menguasai hutan yang rimbun dan asri namun penuh intrik, negosiasi, dan aksi.

Gambaran di buku tersebut memperlihatkan silang sengkarut antar aktor yang terlibat di dalam pelbagai macam program pembangunan di Pulau Siberut.

Upaya pemukiman kembali masyarakat lokal, wilayah konservasi dan cagar alam, serta pemanfaatan dan eksploitasi sumberdaya hutan. Melalui tulisan pembuka yang menarik di bab awal mengenai kondisi pasca reformasi di Pulau Siberut perihal bangkitnya identitas lokal, menguatnya elit politik lokal, dan aspirasi masyarakat lokal yang melawan dominasi orang luar dilingkungannya, semakin membuka mata bahwa telah terjadi perubahan besar di Pulau Siberut.

Cukup banyak kajian tentang Pulau siberut, terutama etnografi dari para antropolog yang mengambarkan budaya secara holistik namun terkesan mensakralkan masyarakat adat dan menutup kondisi yang rill. Dengan pendekatan yang berbeda, studi yang dilakukan Abidah dan Darmanto menguak potret baru dalam melihat gambaran masyarakat yang masih dianggap tradisional, terpencil, dan berada diwilayah pedalaman tersebut (masyarakat adat) namun tengah bergejolak didalamnya.

Studi tentang masyarakat di wilayah hutan di Indonesia pada ranah lokal mengenai diskursus, hubungan relasional antar aktor, dan politik simbolik (mikro-politik), kekuasaan, pengetahuan, dan tataran praktis, yang ditulis oleh orang Indonesia relatif terbatas. Isu kunci dalam ekologi politik merupakan wilayah eksplorasi yang memiliki hubungan multi-level antara fenomena global dan lokal yang saling bertautan. Tidak berat kepada soal fungsi lingkungan semata tetapi juga soal pengambilan keputusan, kebijakan, dan relasi didalamnya. Pada titik tersebut kajian ini menggambarkan problema sosial, politik, budaya, dan ekologi dalam rentang sejarah dan kondisi kekinian yang tidak terjebak terhadap istilah adiluhung: “masyarakat adat di Pulau Siberut” (Mentawai).

Kondisi Hutan Siberut dan Permasalahan

Persoalan rumitnya masalah pengelolaan dan pemanfaatan hutan di wilayah Siberut terjadi karena individu-individu yang “rakus”. Kebutuhan berlebih terhadap bahan baku produksi terkait dengan peningkatan jumlah penduduk yang memanfaatkan alam secara eksploitatif. Hal tersebut juga memperlihatkan bergesernya cara pandang masyarakat tradisional dalam memaknai ruang dan alamnya.

Terjadinya pemaknaan kembali terhadap hukum adat, negosiasi dengan alam, dan desakan ekonomi kekinian yang membuat keputusan di dalam mengelola sumber daya alam merefleksikan hal yang melulu bersifat keuntungan materi. Tak pelak di dalam masyarakat Mentawai di Pulau Siberut lahan tidak hanya menjadi sesuatu yang sakral dan bersifat komunal namun menjelma menjadi komoditi privat yang diperebutkan.

Masyarakat Mentawai asli dan pemilik “saham’ atas sumberdaya alamnya mengalami perubahan perilaku, dari pengelola hutan yang bijak menjadi sekelompok pengguna kekayaan alam untuk kepentingan pemenuhan keuntungan ekonomi semata. Pandangan ideal masyarakat lokal yang selalu menjaga keseimbangan sumber daya lingkungannya semakin pupus.

Sementara itu, prinsip ekonomi pasar yang eksploitatif bercampur dengan kepentingan politik mendorong pihak luar wilayah Siberut untuk masuk dan berkolaborasi mengeksploitasi sumber daya alam secara masif. Terjadi kongkalikong antara negara dan pengusaha melalui konsesi lahan dengan dalih kesejahteraan, dalam bingkai perubahan dan moderenisasi yang kemudian membabat hutan dan melanggar batas-batas yang telah disepakati.

Berkembangnya percepatan pertumbuhan perekonomian di luar Pulau Siberut memang membuat pulau itu tak luput dari “incaran” masyarakat diluarnya. Pulau Siberut dianggap sebagai wilayah zamrud khaturistiwa yang memiliki daya tarik kekayaan hutan, keragaman aneka hayati, dan ekosistem.

Keanekaragaman hayati itu tidak hanya menarik bagi para aktor yang mau mereguk keuntungan materi namun juga menarik minat pegiat lingkungan di era tahun 1990-an sampai saat ini dengan melakukan kampanye untuk pelestarian alam dan hutan.

Hal lain yang membuat pulau ini dilirik yakni karena dianggap kurangnya pembangunan ekonomi dan pendidikan dibandingkan dengan Pulau Sumatera. Pasca desentralisasi, hal itu memunculkan wacana dan aksi pembangunan masyarakat dan pemberdayaan untuk riset, kajian, dan pengembangan oleh NGO di tingkat nasional dan internasional. Silang sengkarut relasi tersebut diperlihatkan dengan baik di bab-bab selanjutnya, dalam bab 7 dan 8.

Sebenarnya sumber daya alam hutan di Siberut sudah menghasilkan komoditas perdagangan sedari dulu, antara lain kelapa dan rotan sejak abad ke-18 yang dibeli orang etnis Minangkabau dan Bugis (hal 169). Di bab IV pembahasan mengenai sejarah wilayah, komoditi, dan penetrasi pasar dipaparkan dengan memasuki awal abad ke-20, masyarakat perantau dari Sumatra Barat yang mayoritas berasal dari etnis Minangkabau yang mengusahakan dan membuka perkebunan kelapa di pantai pulau-pulau kecil di bagian timur Siberut.

Mereka menetap di wilayah pesisir Pulau Siberut (Muara Siberut dan Sikabaluan). Kemudian rotan sudah dipasarkan sejak abad ke-19 melalui perantara pedagang China, Melayu, dan Minangkabau.

Pada era tersebut pengaruh penyebaran agama baik misionaris protestan era Kolonial Belanda dan memasuki tahun 1930-an yang melibatkan pedagang muslim dari Minangkabau di wilayah Muara Siberut. Intervensi pasar berbaur melalui hubungan dagang dan misi keagamaan di pulau Siberut berlokasi di wilayah hutan dan pesisir. Komoditas lainnya yang ditanam yaitu cengkeh, pada awal tahun 1950-an sampai di tahun 1980-an yang mencapai harga puncak.

Pada Era Orde baru mulai tahun 1970-an sampai akhir 1990-an pembukaan dan eksploitasi hutan massif terjadi. Hal itu dilakukan untuk pemerintah RI untuk mengenjot pendapatan dari sektor sumberdaya alam hutan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan impor.

Pada fase ini pemerintah Indonesia atas nama kekuasaan, pemilik, dan pengelola wilayah yang berkekuatan hukum positif memasuki hutan yang rimbun. Di era itu beragam aktor yang terlibat juga memainkan peranan untuk mengeksploitasi hutan dengan menebang kayu. Utamanya perusahaan HPH yang memegang konsesi pengelolaan lahan dari pemerintah pusat melalui Departemen Kehutanan. Proses eksploitasi hutan tersebut disertai dengan pembabatan hutan mangrove yang berlimpah di areal pantai timur. Hasilnya diekspor ke Singapura dan Hongkong untuk dimanfaatkan sebagai pengembangan bahan material, industri kertas, dan industri pakaian.

Perusahaan pemegang konsesi tersebut menebang secara serampangan sampai melawati batas wilayah konsesi, kerap kali melanggar tata batas di kawasan suaka alam yang ditetapkan oleh otoritas Departemen Kehutanan.

Masyarakat yang tinggal di seputar wilayah Sumatera (Sumatera Barat dan Riau) menganggap dan memandang hutan di Siberut sebagai lumbung sumber daya alam yang menghasilkan rente berlimpah. Pembagian lahan oleh pemerintahan pusat di Jakarta mengukuhkan legitimasi lahan untuk dieksploitasi perusahaan swasta yang sanggup membayar HPH.

Masyarakat Siberut turut juga dalam silang sengkarut tersebut dengan terlibat sebagai pekerja pembalak dan pengangkut kayu yang kemudian mengapalkan kayu dan hasil lainnya keluar pulau. Intrik dan kongkalikong antara pengusaha, masyarakat setempat, Departemen Kehutanan, dan pemerintah lokal pun menjadi relasi yang penuh kepentingan ekonomi. Pada sisi itu aspek untuk menjunjung tinggi keberlangsungan ekosistem hutan menjadi tersingkir.

Kebijakan kehutanan era Orde Baru memasuki tahun 1970-an dengan mengekspor bahan mentah kayu untuk peningkatan pendapatan negara. Untuk merealisasikan hal tersebut dibukalah pintu masuk para pebisnis etnis Tionghoa berasal dari Sumatra Barat dan Riau yang mendapatkan konsesi untuk mencari kayu Gaharu dan Nilam. Komoditi itu digunakan wewangian, parfum, atau bahan baku kecantikan. Di tahap ini sekali lagi penetrasi pasar dari luar juga mewarnai kehidupan masyarakat di Siberut.

Selain sumber daya hutan, sagu juga dijadikan komoditas untuk dijual keluar pulau, sehingga orientasi subsisten orang lokal mengenai produk tersebut menjadi produksi masal. Praktik yang terkait dengan pemaknaan dan perlakuan terhadap sumberdaya alam terkait dengan hubungan yang relasional antara masyarakat Mentawai dengan masyarakat yang berada diluarnya sehingga bersifat saling memengaruhi.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang memukimkan Orang Siberut yang tinggal di hutan untuk tinggal di komplek pemukiman telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Pada titik itu aksi pemerintah yang “memaksa” masyarakat secara langsung untuk tidak berdaulat terhadap pangan lokal dengan mengganti makanan pokok dan pola hidup seperti makanan masyarakat di Pulau Jawa (beras). Di setiap fenomena sosial ada sisi penerimaan, konflik, penolakan, nogosiasi, terhadap suatu program dan kebijakan itu yang memerlihatkan kompleksitas akibat dari perubahan kepentingan yang terjadi di setiap aktor. Ini yang memperlihatkan bagaimana Siberut terjalin dari proses interelasi yang rumit. Melalui uraian yang panjang buku Berebut Hutan ini jauh meneropong dan melewati persoalan sebatas masalah lingkungan. Relasi heterogen dalam proses perubahan di Siberut kekinian yang menjadi kaya makna.

Relasi Kuasa Dalam Masyarakat Adat

Masuknya negara dengan instrument kebijakan menggunakan kekuasaan untuk menetapkan teritorial administratif, membuat perubahan di dalam kehidupan masyarakat di Pulau Siberut.

Batas wilayah menggunakan ukuran administratif dan dilegalkan melalui surat kepemilikan lahan, padahal merupakan tanah adat. Pulau Siberut merupakan wilayah di bawah otoritas Provinsi Sumatera Barat yang para pejabat pemerintahannya mayoritas berasal dari Suku Minangkabau.

Cara pandang yang berbeda antara masyarakat Minangkabau dan Mentawai di Siberut ini membuat hubungan-hubung sosial, ekonomi, dan politik saling tidak seimbang. Mayoritas birokrasi pemerintahan dijabat dari orang luar (non-Mentawai) dan agama yang mereka anut mayoritas agama Islam. Hal itu membuat bagaimana orang Mentawai merasa termarjinalisasi dengan sikap pemerintah daerah yang diskriminatif karena mengabaikan hak-hak politik dan berdaulat.

Masuknya gerakan konservasi tahun 80-an hingga 90-an di Siberut ketika pemerintah menetapkan luasan lahan dari 400.000 Ha lebih, yang dieksploitasi hampir 300.000 Ha (hutan produksi). Hal itu menandai munculnya gerakan “agen pembangunan” yang berkiprah dalam praktik konservasi alam.

Pada periode itu wacana global sedang mengarahkan usaha pelestarian keanekaragaman hayati melalui konferensi yang mengusung isu lingkungan.

Pada konteks itu relasi kuasa yang berkonektivitas berasal dari luar Pulau Siberut baik yang berasal dari pemerintahan nasional dan dunia internasional yang terkait dengan UNESCO, WWF, SI, IUCN dan lembaga multilateral lainnya. Desakan kepada pemerintah RI begitu kuat sehingga, pemerintah membuka negosiasi untuk menerapkan dan mengawasi kembali wilayah konservasi yang telah ditetapkan di Siberut.

Masuknya wacana konservasi yang bergelut dengan kondisi masyarakat yang selama beberapa tahun menikmati hasil yang didapat oleh pembalakan hutan oleh pihak swasta (pemegang HPH) dan Universitas Andalas yang diberi penguasaan hutan sebagai “laboratorium pendidikan”.

Pandangan dan persepsi hutan yang dianggap merupakan suatu yang keramat menjadi sesuatu yang biasa saja. Sebelum perusahaan kayu masuk, pandangan masyarakat Siberut terhadap hutan memunculkan sikap dan perilaku yang mentahbiskan hutan karena memiliki ikatan daya magis antara manusia (leluhur) dan alam. Pengaruh tersebut seolah luntur dengan masuknya pandangan yang membawa moderenitas ke dalam hutan dengan dalih pemanfaatan sumberdaya alam. Masyarakat Mentawai di Siberut kekinian semakin merasakan hasil nyata yang didapat dengan terlibat di dalam usaha penebangan kayu, rotan, gaharu, pembudidayaan cengkeh, serta pemanfaatan sagu berskala industry masal.

Munculnya ide konservasi yang merupakan dorongan dari luar karena, aktor-aktor yang membawa wacana tersebut menganggap Pulau Siberut patut dilindungi dan sebagai paru-paru dunia. Dengan mewacanakan kembali taman nasional dan penegasan batas-batas wilayah yang berkaitan dengan suaka alam, Siberut ditafsirkan kembali.

Munculnya desakan agar menegaskan batas-batas lingkungan ditanggapi pro dan kontra oleh masyarakat Mentawai yang ada di Siberut. Terutama sebagian masyarakat yang merasa menikmati sedikit hasil hutan yang dikeruk oleh perusahaan pemegang konsesi seiring dengan menguatnya identitas lokal sebagai masyarakat adat.

Pasca era reformasi, terutama di tahun 2001-an, pandangan dan perlakuan orang di dalam hutan tidak ada bedanya dikaitkan dengan kepentingan ekonomi dan politik. Dikotomi antara masyarakat yang hendak melindungi hutan maupun mengeksploitasinya terlihat samar melalui uraian di buku ini. Ada orang yang berposisi ditengah-tengah, maupun yang mendukung konservasi dan sekaligus mendukung penebangan hutan.

Hal itu terlihat dari keuntungan yang didapatkan dari masing-masing posisi dan peran aktor yang memunculkan kategori orang per orang atau kelompok didalamnya.

Momentum di era reformasi yang menghendaki otonomi juga membuat orang Mentawai melalui kelompok elit (orang Mentewai yang mengenyam pendidikan tinggi dan berafiliasi dengan lembaga swadaya masyarakat) menjadi sadar akan identitas budaya lokal.

Identitas budaya menguat setelah akumulasi kekecewaan terhadap pengabaian kepentingan masyarakat Siberut melalui kebijakan pembangunan yang dirasakan tidak mengakomodasi kepentingan mereka. Kekecewaan juga diarahkan pada kelompok perusahaan kayu dan kelompok konservasi yang dianggap mengambil keuntugan dari hal tersebut.

Orang-orang Mentawai yang terlibat didalamnya bersama peneliti, aktivis lingkungan, dan orang lokal yang mengenyam pendidikan tinggi, menuntut hak adat mereka diakui oleh semua pihak.

Melalui dorongan masyarakat sipil di Mentawai dan kelompok aliansi masyarakat Peduli Mentawai dalm era otonomi daerah, pemerintah memberikan hak pemilihan kepala daerah yang berasal dari orang asli Mentawai di Siberut sehingga dapat menyuarakan dan membawa aspirasi mereka.

Namun, apakah hal isu putra daerah dapat selesai begitu saja? Ternyata memunculkan relasi-relasi baru dan praktik kekuasaan yang lainnya. Upaya mengangkat putra daerah sebagai Kepala Daerah, tidak menandai berakhirnya persoalan mengenai kekuasaan di Pulau Siberut. Ada saja upaya-upaya mengambil keuntungan dengan otoritas lokal ke akses pemafaatan hutan. Meski birokrasi dipimpin masyarakat lokal, tampak belum menunjukan kepuasan bagi semua orang Mentawai di Siberut karena masih dianggap tidak sesuai harapan.

Hal itu disebabkan tidak ada figur dan sosok pemimpin yang merepresentasikan dan menyatukan masyarakat Mentawai secara utuh. Karakter budaya egaliter dan struktur sosial yang longgar membuat upaya penyatuan menggunakan model administratif ala pemerintahan modern tidak memperlihatkan perubahan signifikan karena konsep tersebut tidak dikenal masyarakatnya.

Itulah posisi ambigu yang relasinya saling tumpang tindih dan sarat dengan muatan kepentingan individu, kelompok, maupun kerabat (uma). Di uraian buku Berebut Hutan terlihat jelas bagaimana adaptasi yang dilakukan oleh orang Mentawai terhadap aktor yang bermain di dalamnya dengan membawa kepentingan masing-masing.

Wacana pemanfaatan hutan, konservasi hutan, dan penguatan masyarakat adat yang dimainkan dalam praktik politik dan ekonomi di dalam keseharian menunjukkan jaringan heterogen di level masyarakat.

Masyarakat Mentawai yang Longgar dan Tidak Tunggal

Darmanto dan Abidah mengungkapkan kehidupan masyarakat di Siberut yang selaras dengan alam tidak mutlak berlaku lagi. Banyak kepentingan yang bermain dalam kontes politik, ekonomi, dan budaya.

Kecenderungan yang terlihat kasat mata mereka melakukan negosiasi dengan roh nenek moyang dan aktor-aktor yang terlibat di dalam kepentingan pengelolaan hutan. Karakteristik masyarakat Siberut yang terdiri dari Uma-uma (extended family) membuat cair strukur sosial di dalamnya. Hal itu juga tercermin dari tidak adanya pendelegasian kepemimpinan di dalam Uma.

Orang dewasa dan rumah tangga di dalam uma memiliki hak dan kewajiban yang sama. Karena posisi yang egaliter di dalam pengelolaan kehidupan sehari-hari maka hubungan antar uma pun berlaku cair. Tidak adanya stratifikasi dan pembagian spesialisasi kerja-kerja, semua anggota terlibat di dalam suatu kesatuan untuk memenuhi kehidupan Uma. Di dalam uma terdiri dari beberapa keluarga batih yang jumlahnya maksimal dapat mencapai 11 keluarga batih.

Hubungan antara uma satu dengan uma lain hanya dipersatukan oleh garis leluhur yang sama. Karena perangkat organisasi sosial di dalam kehidupan Masyarakat di Siberut begitu cair dan longgar, maka penanganan konflik, perseteruan, atau hubungan yang bersifat kerjasama diatur berdasarkan sebuah negosiasi, kesepahaman, dan kesepakatan.

Daya lentur masyarakat Mentawai juga terlihat di dalam setiap rentang zaman, mulai dari masuknya orang-orang yang melakukan pemanfaatan hutan tahun 1950 sampai era tahun 2000-an. Di sepanjang rentang waktu itu beragam kepentingan masuk ke Siberut dengan persepsi dan pemaknaan yang berbeda dari setiap aktor dan latar belakangnya.

Program pemerintah yang mencoba melokalisasi keberadaan masyarakat Mentawai di dalam sebuah desa-desa yang sudah disiapkan (rumah semi permanen). Mereka diharapkan tidak lagi tersebar menghuni hutan dan lahan-lahan garapannya yang memasuki hutan-hutan.

Kompensasinya pemerintah memberikan kebutuhan pangan yang memenuhi kebutuhan-hidup sehari-hari. Ada juga masyarakat yang menolak dimukimkan kembali oleh pemerintah karena mereka menolak cara-cara hidup tersebut. Mereka masih berorientasi ke pola kehidupan yang sederhana dan masih memanfaatkan sumber daya alam disekitarnya secara terbatas dan juga memelihara ternak.

Karateristik masyarakat Siberut tersebut menyiratkan bahwa mereka tidak tunggal, namun beragam. Keberagaman itu muncul di dalam proses interaksi masyarakat yang ada di luar Pulau Siberut dan program-program yang dibawanya, kepentingan ekonomi, sosial, politik, lingkungan, sampai kepada penyebaran agama. Hal itu yang membuat munculnya pelbagai macam kepentingan dan relasinya ketika program konservasi dibawa untuk menjawab persoalan pengerusakan hutan.

Faksionalisasi internal terjadi di uma-uma yang berselisih karena persengketaan lahan atau tarik menarik kepentingan. Ada yang berhasil diselesaikan, namun ada yang tidak dapat menemui titik temu.

Hal itu seperti terjadinya perselisihan mengenai alih pemilik lahan antara uma satu dengan lainnya yang berbeda garis kekerabatan (clan). Mekanisme penyelesaian konflik di sini terlihat menjadi proses negosiasi yang panjang dan rumit.

Di beberapa generasi berikutnya mekanisme ini kurang mendapatkan tempat untuk penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi terutama yang terkait dengan lahan. Akhirnya dibeberapa uma malah memercayakan penyelesaian dilakukan dan dimediasi oleh pihak luar seperti pejabat di desa, kecamatan, atau pihak yang dianggap sebagai penyelenggara pemerintahan.

Di dalam buku ini tidak dijelaskan uma-uma mana saja yang masih menjalankan praktik kehidupan tradisional dan yang sudah mengalami kehidupan modern. Pergeseran itu tidak terdeskripsi secara rinci mengenai siapa dan letaknya uma tersebut di mana saja.

Imbas perubahan sosial yang terjadi di setiap wilayah Siberut berbeda-beda karena pada praktiknya ada yang sudah menjalankan kehidupan seperti masyarakat di luar Siberut, namun masih ada yang hidup secara tradisional di hutan. Mereka juga saling berinteraksi dan berelasi. Prinsipnya perubahan akan terjadi kepada anggota uma yang masih mempertahankan kehidupan tradisional, hal itu karena intervensi orang di luar Pulau Siberut secara masif.

Persoalan Politik Ekologi atau Kapitalisasi Hutan?

Batas-batas ruang dan wilayah yang diuraikan oleh kedua penulis di buku ini kurang mengeksplorasi bagaimana pembagian tata guna hutan oleh masyarakat setempat. Dalam uraian mengenai orang Mentawai yang bermukim dari hulu sampai hilir mengacu pada jenis pembagian kategori fungsi hutan yaitu hutan konservasi, hutan yang dapat dipelihara dan digunakan, dan hutan untuk produksi.

Di bahasan buku ini, saya tidak menemukan pembagian kewilayahan tersebut letaknya secara persis di mana saja. Artinya, pembahasan mengenai kewilayahan berdasarkan pemahaman masyarakat lokal dari wilayah hulu sampai ke hilir secara detil tidak menjadi fokus penulisan. Kemudian bagaimana masyarakat Mentawai di Siberut memiliki tata kelola hutan hingga sampai kepada mekanisme keberlanjutan yang sebelumnya mengalami perubahan sosial.

Cukup banyak penyajian sejarah dan interelasi antar aktor yang panjang dan tebal meski dalam periode waktu yang kurang terstruktur (bersifat flash back) dan terpaku kepada relasi kuasa saja. Di akhir tulisan pembaca juga tidak akan menemukan sebuah solusi atas fenomena yang terjadi di Pulau Siberut tersebut (lihat bab 10).

Pergesekan antara kepentingan negara, perusahaan pemegang HPH, dan kelompok-kelompok dari luar wilayah yang merasa berhak mengeksploitasi hutan, berhasil mengubah orientasi orang setempat yang memiliki cerminan lahiriah terhadap hutan. Begitu besar intervensi politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari luar selama kurun waktu puluhan tahun mampu menggerus masyarakat Mentawai di Seberut hingga tidak tunggal lagi dalam memandang hutan.

Selain itu struktur sosial yang longgar dan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi di Seberut kian tahun makin mememperluas wilayah hutan larangan (konservasi) menjadi hutan produksi karena desakan kebutuhan hidup. Penyelarasan alam tersebut biasanya ada di dalam mekanisme masyarakat tradisional, sehingga memang terdapat hitungan (matriks) untuk daya dukung wilayah yang layak dihuni oleh manusia.

Persoalannya adakah transformasi (redefinisi pandangan baru atas pemaknaan alam) yang dilakukan berlandaskan tata wilayah menurut karakteristik bentangan alam, refleksi atas alam, atau prinsip-prinsip keberlanjutan alam masyarakat Siberut itu sendiri?

Saya menduga bahwa perebutan lahan terjadi di internal setelah lahan semakin menjadi komoditi (alat akumulasi kapital). Fenomena yang terjadi kemudian sekelompok orang “terlempar” dari satu uma karena hilangnya hak pengelolaan dan akses terhadap lahan tanah akibat sengketa dan proses alih milik lahan yang diperjualbelikan. Hal itu terjadi karena semakin banyak orang yang memafaatkan lahan untuk kebutuhan hidup dan menyempitnya luas lahan produksi.

Itu seperti kondisi yang terjadi di seluruh wilayah perdesaan Pulau Jawa pada awal abad ke 19 sampai saat ini karena semakin berkurangnya lahan, terjadi pengalihan dan polarisasi kepemilian lahan di tangan segelintir orang yang punya modal besar.

Akibatnya, orang yang mengandalkan hidup dengan mengelola lahan tersingkir ke sektor lain demi pemenuhan kebutuhan hidup. Tidak menutup kemungkinan jika mekanisme pasar dan kapitalisasi di Siberut tumbuh subur akan berdampak terhadap perubahan sosial yang destruktif dan degradasi kualitas lingkungan.

Penting kiranya untuk mengidentifikasi kembali secara struktur kewilayahan di Pulau Siberut. Jadi bukan hanya hutan saja yang dipertahankan dan dikonsevasi, namun juga mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di seluruh pulau Siberut. Karena hutan secara alamiah memang merupakan daerah resapan dan tempat menyimpan cadangan air. Ibarat kita memandang tubuh kita dari ujung rambut hingga kaki, begitu pun juga perlakuan terhadap hutan.

Memahami dan merepresentasikan lingkungan harus utuh dari bagian hulu hingga ke hilir. Bagian hulu sangat dihormati dan banyak simbolisasi yang melekat di wilayah itu, karena memang merupakan sumber kehidupan. Bagian hilir merupakan wilayah produksi untuk dimanfaatkan sebagai kehidupan (produksi).

Sulit sekali dan mustahil untuk membendung kapitalisme dalam konteks ini jika tidak menjalankan aspek politik ketataruangan dan pendekatan lokal yang berkeadilan bagi semua orang khususnya bagi orang Mentawai dan alam itu sendiri.

Sebagai pembanding misalnya, di dalam pandangan masyarakat Sunda di Jawa Barat mengenal ketatawilayahan hutan dibagi menjadi tiga yaitu leweung tutupan (kawasan larangan, konservasi, hak alam), leweung titipan (hutan lindung yang hanya bisa diambil beberapa hasilnya saja, tidak di konsumsi masal), dan leweung baladahan (hutan produksi dan budidaya untuk masyarakat).

Hal itu menjadi penting ketika memang tata wilayah diatur berdasarkan konsepsi dari hulu ke hilir, artinya struktur wilayah yang memang bentukan alam berdasarkan wilayah aliran dan resapan air. Namun nilai-nilai dan prinsip tersebut sudah tidak dijalankan lagi, sehingga terjadi silang sengkarut kepentingan, aksi dan reaksi, dan praktik pembangunan yang tidak sesuai dengan karakter lingkungan.

Untuk pembanding lain, di dalam masyarakat Bali ada yang dinamakan konsep Tri Buana yang menyiratkan pembagian struktur ketatawilayahan yaitu swah (wilayah gunung), bwah (tempat manusia bermukim), dan bhur (laut). Tata wilayah itu yang mensinergiskan nilai-nilai dan makna kehidupan bagi orang Bali yang masih menjunjung budayanya.

Fungsi dalam pembagian tersebut yaitu di dalam setiap bentangan wilayah ada tempat di mana yang harus dijadikan wilayah konservasi dan wilayah yang memang untuk dieksplorasi sebagai basis produksi berdasarkan karakteristik bentangan alam.

Lalu bagaimana dengan masyarakat Mentawai di Siberut? Jawabanya ada, namun tidak ada upaya komperhensif dan komitmen oleh semua aktor untuk menjaga taat batas-batas itu, karena geseken yang kuat dari penetrasi pasar dan hilangnya generasi kritis yang berfikir secara reflektif di dalam konteks alamnya.

Yang terjadi malah transformasi masyarakat pada generasi saat ini menjadi konsumtif dan mengidolakan gaya hidup moderen. Namun sayangnya, hal itu tidak diikuti dengan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesemestaan yang masih menghargai hutan sebagai tempat suci dan benteng kehidupan bagi seluruh masyarakat di sekitarnya.

Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari silang sengkrut itu semua, bahwa kita harus merenungkan perbuatan kita terhadap alam dan melawan segala bentuk dominasi yang serakah. Bukan untuk masyarakat Siberut saja, tetapi kita masyarakat diluarnya yang sudah “berpartisipasi” mengerus nilai-nilai kehidupan mereka.

Perubahan tak terelakan dan pasti terjadi pada masyarakat mana pun di dunia. Namun, pertanyaannya apakah perubahan itu bagi masyarakat membawa manfaat atau mencerabut dari akar budayanya? Menjawab hal itu di dalam konteks ini, kiranya perlu dipikirkan kembali upaya penataan wilayah untuk mentransformasikan nilai yang bergeser dan mengembalikan prinsip-prinsip hidup manusia yang dinamis dengan alam.

Silang sengkarut relasi di Siberut di dalam perspektif ekologi politik hanya menguak praktik kuasa yang ada di level lokal maupun global, baik individu maupun institusi. Tidak hanya sampai di situ, tentu harus ada upaya, strategi, dan aksi untuk melawan segala bentuk keserakahan di dalamnya.

Penutup

Proses pewacanaan konservasi atau pemeliharaan hutan bukan menggunakan istilah asing atau baru bagi masyarakat Siberut. Realitasnya mereka mampu bertahan lama dan memiliki hutan larangan yang artinya hutan konservasi di wilayah pedalaman—wilayah hulu tidak boleh dijamah—sebagai bentuk penghargan kepada zat alam yang tertinggi dan sakral.

Penghormatan tersebut tersimbolisasi dengan praktik-praktik yang acap kali dianggap mistik oleh orang di luarnya yang merasa moderen. Penggerusan bukan berasal dan terjadi lebih dulu dari dalam, namun karena desakan masyarakat luar Siberut sepanjang rentang sejarah hidup mereka. Hal itu tidak mampu ditransformasikan dan dilawan oleh generasi berikutnya karena telah tejadi fragmentasi masyarakat akibat begitu besarnya tekanan dari luar yang memperlakukan hutan dengan cara- cara ekploitatif dan manipulatif.

Perlu ada upaya rekonstruksi kembali proporsi tata ruang hutan dan lingkungan berdasarkan keselarasan alam dan masayarakat lokal. Kemudian membuka kembali memori orang Siberut untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi kerusakan hutan yang akan dipulihkan. Ke depan dalam konteks Siberut kita tidak hanya fokus pada istilah konservasi atau masyarakat adat dengan beragam kepentingan yang mewarnainya.

Namun memperkuat kembali, bahwa manusia merupakan bagian dari sistem alam dan kehidupan. Sinergisitas oleh semua aktor yang hidup harus merefleksikan bahwa hutan, setiap wilayah, dan ruang harus dianalogikan seperti tubuh kita yang hidup dan merupakan cerminan langsung kepribadian diri kita.

Untuk menciptakan hal itu, kembali merebut hutan demi kedaulatan kehidupan merupakan upaya pengembalian tata ruang wilayah hutan dari ketamakan dan keserakahan kita semua. Hal itu harus mampu melampaui kepentingan sesaat yang membutakan nilai-nilai kesemestaan, keadilan, dan kemanusiaan itu sendiri.