Apa yang terbersit di benak kita tatkala mendengar kata Afghanistan? Taliban, Al-Qaida, mujahidin, konflik, perang, kemiskinan, kekacauan, opium, tentara Amerika, pasukan NATO, ‘failed state’, negara rawan. Semua anggapan itu memang dapat kita jumpai di Afghanistan. Dalam daftar “World Happiness Indeks 2020” yang dikeluarkan oleh ‘UN Sustainable Development Solutions Network’, Afghanistan menempati urutan terbawah dari semua negara di dunia. Kondisi kebatinan sosial masyarakat semacam ini banyak dipengaruhi oleh tingginya tingkat kekerasan yang mengancam keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhir tahun 2003 ketika Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negeri (sekarang Karo SDM Kemlu) datang ke ruang kerja saya untuk suatu penugasan khusus membuka kembali aktivitas KBRI di Kabul Afghanistan, saya kaget, merasa terhormat, tetapi sekaligus juga ragu-ragu. Ketika saya akhirnya menyatakan siap, Karo SDM kala itu, Triyono Wibowo mengatakan bahwa konfirmasi kepastiannya ditunggu dalam waktu 2 (dua) hari, setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan istri dan keluarga di rumah.

Keputusan pimpinan Kemlu untuk menempatkan para diplomat serta petugas penunjang lainnya ke luar negeri biasanya bersifat final, tanpa embel-embel perlunya konsultasi apalagi persetujuan keluarga. Tapi khusus untuk penugasan di negara-negara rawan, Karo SDM memberikan sedikit kelonggaran bagi pegawai untuk mempetimbangkan dan mungkin menolaknya tentu saja harus dilandasi alasan yang kuat. Saat itu setidaknya ada 6 pos rawan, yaitu Korea Utara, PNG, Irak, Sudan, Yaman, dan Afghanistan yang merupakan the ‘most hardship post’.

Dengan pendekatan ‘diplomasi fait accompli’ bahwa ini merupakan tugas negara, tanggapan istri yang mulanya menunjukkan ekspresi kecemasan berubah menjadi kepasrahan. Tidak seperti lazimnya penugasan diplomat ke luar negeri, tanpa melewati proses ‘general test’ kesehatan, orientasi dan pendalaman materi, pembuatan visi-misi, dalam waktu kurang dari dua minggu sejak penawaran oleh Karo SDM, saya bersama seorang staf masing-masing sebagai ‘bujang lokal’ tiba di Kabul-Afghanistan, suatu negara dengan status ‘non-familiy posting’, tanpa membawa anggota keluarga.

Berbeda dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri ketika itu, Soedjadnan Parnohadiningrat yang menyalami saya dengan kepercayaan penuh untuk menyukseskan tugas pengaktivan kembali KBRI Kabul setelah ditutup selama 12 (duabelas) tahun sejak terjadinya Perang Saudara berlanjut dengan pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban di Kabul, teman-teman kantor juga menjabat tangan dengan ucapan Selamat atas penugasan khusus tersebut, namun (baik terucap maupun dalam hati) masih ditambah dengan kata ‘salut, luar biasa, atau menghargai’ karena telah menerima penugasan di negara ‘gawat, kacau, dan rawan’ tersebut. Kepada teman yang terus terang mengungkapkan kecemasannya, saya hanya bisa menjawab: “sebagai prajurit, kita harus siap ditugaskan ke ‘medan tempur’ manapun. Ini sangat bersesuaian dengan komitmen tatkala pegawai baru Kementerian Luar Negeri disumpah untuk pertama kalinya, yaitu bersedia ditempatkan di negara manapun di dunia.

Konfflik Tak Berkesudahan

Mengawali penugasan khusus untuk mengaktifkan kembali kegiatan diplomatik RI di Afghanistan pada awal tahun 2004, saya berkeliling kota Kabul sambil menahan napas panjang menyaksikan hampir semua bangunan perumahan, perkantoran, apartemen, pusat bisnis, termasuk gedung-gedung pemerintahan dan tidak terkecuali bekas Istana Raja Zahir Shah luluh-lantak berupa puing-puing yang menjadi saksi bisu kejamnya peperangan. Mulanya saya mengira hancurnya kota Kabul akibat dibombardir oleh tembakan tank-tank Uni Soviet (kini Rusia) yang memasuki ibukota Kabul di penghujung tahun 1979 beserta 100.000 tentaranya. Ternyata kerusakan hebat atas kota Kabul lebih diakibatkan oleh Perang Saudara antara para Panglima Perang Mujahidin yang saling berebut kekuasaan pasca mundurnya tentara pendudukan Uni Soviet dari Afghanistan.

Sejak penguasa monarki Muhammad Zahir Shah digulingkan pada tahun 1973, nasib rakyat Afghanistan terombang-ambing tidak menentu menjadi obyek pemuas ambisi berkuasa dari kelompok-kelompok yang bertikai memperebutkan kekuasaan melalui kekerasan dan kekuatan militer.

Pada tahun 1978 dan bersambung ke tahun berikutnya, dua pemimpin Afghanistan, masing-masing Daoud Khan dan Hafizullah Amin dikudeta secara berdarah dan digantikan oleh Babrak Karmal beraliran Marxis-Leninis yang membuka jalan masuknya Tentara Merah Rusia guna menopang pemerintahannya. Namun selama 10 (sepuluh) tahun menduduki Kabul dan mengontrol Afghanistan dengan korban jiwa serta biaya yang sangat besar, pasukan Rusia akhirnya harus ditarik mundur setelah gagal meredam perlawanan heroik milisi Mujahidin yang dibantu oleh persenjataan dari AS dan instruktur militer dari ‘Inter-Services Intelligence’ (ISI) Pakistan, serta mujahidin atau sukarelawan yang berdatangan dari negara-negara berpenduduk muslim di seluruh dunia.

Bulan Februari 1989, segera setelah tentara Rusia keluar dari Afghanistan, sekitar 7 (tujuh) kelompok mujahidin beraliran Suni membentuk pemerintah sementara ‘Afghan Interim Government’ (AIG) di Peshawar, Pakistan dipimpin oleh Sibghatullah Mojaddedi. Namun pemerintahan sementara ini gagal total karena tidak memasukkan semua kelompok mujahidin, terutama yang berasal dari etnis di luar Pashtun.

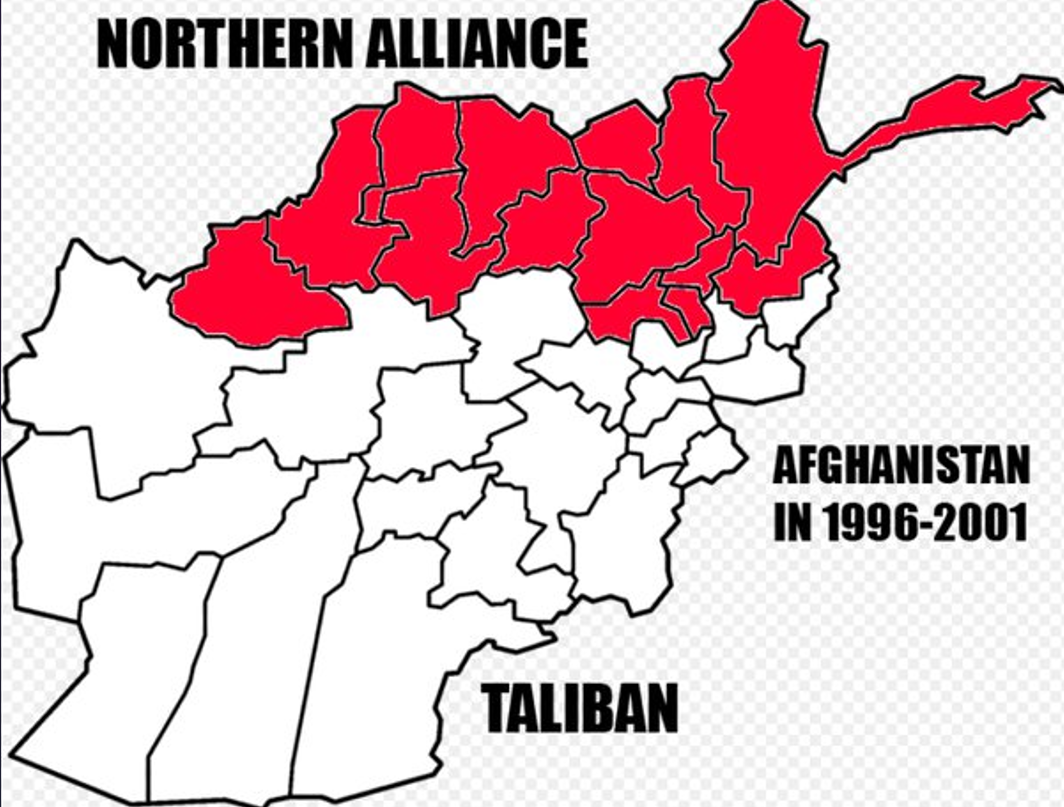

Sejumlah Panglima Perang (worlord) seperti Ahmad Shah Massoud (etnis Tajik), Abdul Rashid Dostum (etnis Uzbek), Karim Khalili (Hazara Syiah) yang tergabung dalam aliansi ‘Northern Alliance’ menjadi pesaing berat kekuatan kelompok etnis Pashtun dalam memperebutkan kekuasaan di Afghanistan. Pada tahun 1992 mereka berhasil menguasai Kabul dan membentuk pemerintahan ‘Islamic State of Afghanistan’ (ISA) yang dipimpin oleh Presiden Burhanuddin Rabbani, dengan Menteri Pertahanan diserahkan kepada Ahmad Shah Massoud, keduanya beretnis Tajik.

Pemimpin Mujahidin dari kelompok Hizbut-Islami berbasis suku mayoritas Pashtun, Gulbuddin Hikmatyar yang berhasil membujuk Abdul Rashid Dostum (etnis Uzbek) untuk bergabung menentang pemerintahan Rabbani segera melancarkan serangan roket ke dalam kota Kabul. Ibarat peribahasa ‘menang jadi arang kalah jadi abu’, kedua pihak tidak ada yang mendapat keuntungan. Setelah Perang Saudara memperebutkan kekuasaan antara para ‘warlord’/pemimpin Mujahidin berlangsung tanpa henti selama 3 (tiga) tahun, pada tahun 1995 sepertiga kota Kabul hancur dan lebih dari 25 ribu penduduknya, kebanyakan warga sipil, terbunuh.

Pada saat itulah kelompok mujahidin lain dari etnis Pashtun pimpinan Mullah Muhammad Omar yang berasal dari Provinsi Kandahar muncul sebagai ‘penyelamat’. Kelompok ini yang terkenal dengan nama ‘Taliban’, berarti ‘murid’ dalam bahasa Pashtun, bertekad untuk menegakkan stabilitas dan keamanan masyarakat dengan memberlakukan ajaran Islam menurut interpretasinya.

Setelah terlebih dahulu menguasai Provinsi Herat, wilayah di bagian Barat Afghanistan yang berbatasan dengan Iran guna memotong jalur bantuan dari negara beraliran Syiah tersebut, pada bulan September 1996 pasukan Taliban berhasil mengambil-alih Kabul setelah terlebih dahulu mendesak milisi bersenjata pimpinan Ahmad Shah Massoud keluar dari ibukota Afghanistan. Sejak itu Massoud menyatukan kembali kekuatan ‘Northern Alliance’ dengan bantuan persenjataan dari Rusia serta Iran, dan secara resmi menyatakan penentangannya terhadap rezim baru di Kabul yang kini berubah nama menjadi ‘Islamic Emitrate of Afghanistan’ di bawah kendali Mullah Muhammad Omar dengan gelar Amirul Mukminin.

Sementara itu pada tahun yang sama, Osama bin Laden dengan organisasi Al-Qaeda binaannya kembali lagi ke Afghanistan, setelah ditinggalkannya selama 6 (enam) tahun sejak pasukan Mujahidin berhasil mengusir tentara Rusia, selanjutnya menetap di Kandahar untuk membangun kerjasama lebih erat dengan Mullah Omar dan milisi Taliban yang dipimpinnya.

Hubungan kerjasama Taliban dan Al-Qaida sudah mencapai tahap ‘mutualistic symbiosis’, saling membutuhkan dan menguntungkan satu sama lain, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak berdampak langsung terhadap yang lainnya. Bulan Oktober 1999, setahun setelah jaringan Al-Qaida terdeteksi melakukan pemboman beruntun pada Gedung Kedutaan Besar AS di Nairobi-Kenya dan Daressalam-Tanzania, PBB menjatuhkan sanksi kepada Taliban karena menolak menyerahkan Osama bin Laden, berupa: larangan pesawat terbangnya mengudara, pembekuan aset-asetnya di luar negeri, embargo senjata, ‘travel ban’ terhadap pejabat tingkat Wakil Menteri keatas, dan penutupan kantor-kantor perwakilan pemerintah Taliban di luar negeri. Sementara itu DK-PBB mengeluarkan Resolusi No.1267 yang membentuk ‘Al-Qaeda and Taliban Sanctions Committee’ untuk mengenakan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pendanaan, perjalanan dari dan ke Afghanistan, serta pengiriman senjata kepada Al-Qaeda dan Taliban yang sudah ditetapkan sebagai entitas teroris.

Secercah Sinar Harapan

Hanya tiga bulan setelah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke 46, Joe Biden mengumumkan kebijakan penting luar negerinya yang pertama bahwa AS akan melakukan penarikan seluruh pasukannya dari Afghanistan dimulai dari tanggal 1 Mei dan tuntas pada tanggal 11 September 2021. Berita ini disambut beragam oleh rakyat Afghanistan, sebagian masyarakat menyambut baik karena dapat menjadi awal kebebasan bangsa Afghanistan dari pasukan asing, namun sejumlah pihak merasa khawatir penarikan pasukan AS bisa mengulang terjadinya perebutan kekuasaan antar berbagai kelompok kepentingan.

Bagaimanapun rakyat Afghanistan sangat mendambakan hidup normal tanpa adanya pertumpahan darah, bentrokan bersenjata baik dengan tentara asing maupun di antara warga Afghanistan sendiri. Bagi penduduk Afghanistan yang didera konflik dan peperangan silih berganti selama hampir setengah abad, perdamaian dan kehidupan normal merupakan suatu kemewahan dan baru sebatas impian belaka.

Di Kongres AS, lembaga legislatif yang merupakan perwakilan rakyat Amerika juga terdapat pro-kontra terhadap rencana penarikan seluruh pasukan AS dari Afghanistan. Sebagian anggota Kongres menyambut baik rencana tersebut untuk menunjukkan keberhasilan menjalankan kebijakan ‘counter-terrorism’ serta perlunya merancang kembali skala prioritas kepentingan AS di kancah global. Sejumlah anggota Kongres lainnya meminta Presiden Joe Biden untuk mempertimbangkan pelaksanaan penarikan pasukan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dalam pernyataannya di Treaty Room, White House tanggal 14 April 2021, Presiden Joe Biden menegaskan bahwa dirinya telah memutuskan untuk mengakhiri perang terlama sepanjang sejarah yang melibatkan tentara Amerika, akan genap 20 tahun pada bulan September 2021, yang telah ditetapkan sebagai akhir kehadiran tentara Amerika di Afghanistan. Biden menjadi Presiden AS keempat yang berurusan dengan operasi militer di Afghanistan. Disebutkan juga bahwa tidak satupun pendahulunya di Gedung Putih ingin menempatkan tentara AS di Afghanistan untuk selamanya. Ia menutup keterangannya dengan mantap: ‘I will not pass this responsibility to a fifth’.

Presiden Joe Biden tentu harus bekerja erat dengan lembaga Kongres untuk mendapatkan ‘legal basis’ terutama dalam merevisi undang-undang ‘Authorization of Use of Military Force’ (AUMF) yang memberikan kewenangan penuh kepada Presiden AS George W. Bush untuk melancarkan serangan balik dengan kekuatan militer kepada Al-Qaida serta pelindungnya Taliban yang dianggap bertanggung jawab dalam serangan teror di New York dan Washington pada tanggal 11 September 2001. Revisi AUMF terutama menyangkut kewenangan Presiden AS yang lebih spesifik untuk melindungi tentara Amerika dari ancaman dan serangan teroris selama proses pengakhiran keterlibatan tentara Amerika dalam operasi militer di Afghanistan. Namun demikian AS berkomitmen tetap akan melanjutkan bantuannya kepada pemerintah Afghanistan khususnya di sektor pembangunan, kemanusiaan dan keamanan.

Pejabat Kementerian Pertahanan AS untuk rekonstruksi Afghanistan John Sopko menyampaikan kekhawatirannya kepada Kongres bahwa penarikan tentara AS dari Afghanistan tanpa didasari dengan ‘Peace Agreement’ antara pemerintah Afghanistan dengan kelompok Taliban dapat menimbulkan bencana. Demikian juga tanpa adanya dukungan militer dari finansial, pemerintah Afghanistan akan ambruk.

Sejauh ini pemerintah Kabul masih mengandalkan 80% biaya operasional tahunan pemerintahannya dari bantuan AS dan donatur lain. Ditambahkan oleh Sopko bahwa milisi Taliban telah melakukan penyerangan terhadap tentara dan polisi Afghanistan di wilayah-wilayah yang telah ditargetkan untuk dikusai dalam rangka meningkatkan ‘leverage’ dalam proses negosiasinya dengan pemerintah Afghanistan. Selain itu praktek-praktek korupsi yang masih marak dalam pemerintahan Afghanistan dapat memperkuat klaim Taliban sebagai pihak yang lebih ‘legitimate’ untuk menjalankan pemerintahan.

Pendapat lain yang senada mengingatkan tentang hasil kesepakatan antara delegasi AS, masih di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, dengan perwakilan Taliban di Doha, Qatar tanggal 29 Februari 2020 yang mempersyaratkan 2 (dua) hal pokok kepada Taliban sebagai imbalan AS menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan, yaitu milisi Taliban harus menghentikan serangan kepada aparat Afghanistan, serta kesediaan Taliban untuk melakukan perundingan dengan pemerintah Kabul. Apabila AS bersama negara-negara anggota ‘North Atlantic Treaty Organization’ (NATO) telah menetapkan jadwal penarikan pasukan mereka dari Afghanistan, maka Taliban akan memiliki keunggulan kartu-kartu bagus untuk dimainkan ketika berunding dengan Pemerintah Afghanistan di bawah pimpinan Presiden Ashraf Ghani. Satu-satunya ‘leverage’ yang masih dipunyai oleh AS dan negara-negara Barat adalah akan disediakannya paket bantuan keamanan dan ekonomi kepada pemerintah baru di Kabul yang diharapkan dapat memasukkan perwakilan berbagai kelompok di Afghanistan.

Secercah harapan datangnya perdamaian setiap kali muncul ketika berlangsung pertemuan internasional atau regional membahas penyelesaian masalah Afghanistan. Optimisme masyarakat meningkat ketika mulai terjadi pendekatan AS dengan Taliban di Doha, Qatar pada bulan-bulan terakhir 2018 dilanjutkan dengan pembicaraan Intra-Afghan terutama antara delegasi pemerintah Afghanistan dengan utusan dari Taliban.

Tradisi demokrasi rakyat Afghan yang membicarakan persoalan bangsa melalui ‘Loya Jirga’ (Dewan Tetua Adat Nasional) diharapkan segera terwujud yang dihadiri oleh seluruh perwakilan kelompok politik, etnis-suku dan Panglima-Panglima Perang (warlord). Pada saat bersamaan, dorongan perdamaian telah marak di kalangan rakyat. Bulan Maret 2018 terjadi konvoi perdamaian ‘People’s Peace March’ yang bergerak ratusan kilometer dari Provinsi Helmand ke ibukota Kabul. Mereka merupakan bagian dari ‘Gerakan Perdamaian Rakyat’ Afghanistan yang muncul sejak pertengahan 2010. Kelompok ini mendesak pemerintah Afghanistan, pimpinan Taliban serta ‘United Nations Assistance Mission in Afghanistan’ (UNAMA) untuk mempercepat proses perdamaian di Afghanistan.

Nilai Strategis Afghanistan

Masalah Afghanistan terlalu kompleks untuk ditangani hanya oleh satu negara. Dalam menjalankan operasi militer maupun kemanusiannya di Afghanistan, AS selalu bertindak bersama negara-negara lain baik dalam konteks bilateral maupun digalang melalui badan/organisasi internasional. Ketika melancarkan kampanye pemboman dengan kode ‘Operation Enduring Freedom’ di markas pertahanan Taliban di Kandahar awal Oktober 2001, pasukan AS dibantu Inggris.

Sebulan setelah Kabul jatuh di tangan milisi ‘Northern Alliance’ dengan dukungan penuh pasukan AS dan koalisinya, pada tengah November 2001 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No.1378 mengamanatkan agar organisasi PBB menjadi ‘central role’ untuk membentuk pemerintahan transisi di Afghanistan dan mengundang negara-negara anggota agar mengirimkan pasukan guna meningkatkan stabilitas dan membantu menyalurkan bantuan internasional. Melalui Resolusi DK-PBB No.1386 terbentuk ‘International Security Assistance Force’ (ISAF) yang berintikan 28 anggota NATO dan 14 negara lainnya telah mengirimkan pasukannya untuk memelihara stabilitas, namun tidak bisa terlepas dari operasi militer terutama di wilayah Afghanistan bagian Timur dan Selatan.

Keterlibatan komunitas internasional dalam masalah Afghanistan terlihat dari seringnya penyelenggaran Konferensi Internasional di berbagai kota besar dunia untuk mencari terobosan penyelesaian tentang Afghanistan, tercatat di (Bonn 2001 & 2011), Berlin (2004), London (2006, 2010 & 2014), Roma (2007), Paris (2008), Moscow (2009 & 2019), Denhag (2009), Tokyo (2012), Istanbul (2012), Dushanbe (2012 & 2021), Islamabad (2015 & 2016), Tashken (2018), dan Jenewa (2020).

Demikian banyaknya pertemuan, konferensi untuk mencari penyelesaian masalah Afghanistan namun sulit mencapai kemajuan yang berarti justru karena tidak melibatkan aktor kuncinya, yaitu Taliban. Presiden Afghanistan Hamid Karzai dan penggantinya Ashraf Ghani telah mengambil inisiatif mengundang pertemuan dengan pimpinan Taliban masing-masing pada tahun 2010 dan 2018, namun pihak Taliban tidak meresponnya dan menganggap pemerintah Afghanistan hanya merupakan ‘boneka’ dari Washington. Pada akhir Februari 2018 pimpinan Taliban menyampaikan tawarannya untuk berunding langsung dengan pemerintah AS yang memfokuskan pada ‘a peaceful strategy for Afghanistan instead of war’.

Segera setelah ditunjuk sebagai Utusan Khusus AS untuk Afghanistan pada bulan September 2018, Zalmay Khalilzad, diplomat kawakan berdarah Afghanistan ini langsung melakukan perundingan maraton dengan Taliban di Doha-Qatar berturut-turut pada bulan Oktober dan Desember 2018 serta Februari 2019. Setahun kemudian, dalam Perundingan AS-Taliban di Doha tanggal 29 Februari 2020 berhasil ditandatangani ‘Agreement for Bringing Peace to Afghanistan’, yang berisikan penarikan seluruh tentara AS dan NATO dari Afghanistan.

Sebaliknya pihak Taliban berjanji untuk mencegah Al-Qaida beroperasi di wilayah yang berada dalam kontrolnya. Pemerintah Joe Biden tetap berkomitmen dengan perjanjian yang diteken pada era pemerintahan Donald Trump, namun mengubah jadwal waktu pengosongan pasukannya yang tinggal tersisa 2.500 personil dari awal Mei menjadi tanggal 11 September 2021, tepat 20 tahun peristiwa serangan teror di gedung kembar ‘World Trade Center’ (WTC) New York dan upaya lain yang gagal dalam serangan ke gedung Pentagon, Washington DC.

Setelah tercapai perjanjian dengan AS, Taliban baru menyatakan kesiapannya untuk bertemu dengan pemerintah Afghanistan, dan pada akhir bulan Maret 2021 untuk pertama kalinya sejak terguling tahun 2001, delegasi resmi Taliban memasuki Kabul untuk berunding dengan delegasi pemerintah Afghanistan yang dipimpin oleh Abdullah Abdullah sebagai Ketua ‘High Council for National Reconciliation’ (HCNR). Dalam serangkaian perundingan awal, kedua pihak memfokuskan pada pertukaran tawanan yang jumlahnya mencapai 5000 tawanan milisi Taliban berbanding 1000 orang dari personil militer dan polisi serta aparat pemerintah Afghanistan.

Dalam hal ini pemerintah AS mendorong kedua belah pihak agar segera mencapai kesepakatan untuk membentuk ‘Transitional Peace Government’ termasuk memilih Presiden yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kantor Berita Afghanistan ‘Tolo News’ memuat bocoran surat Menlu AS Antony Blinken yang meminta Presiden Ashraf Ghani agar mengusahakan pembentukan ‘United Front’ bersama dengan para pemimpin politik Afghanistan.

Selama 20 tahun pasukan AS berada di Afghanistan, pemerintah AS telah mengalokasikan anggaran sebesar US$ 144 milyar ke Afghanistan, dengan perincian 61% untuk menopang keamanan, 25% untuk biaya pengelolaan pemerintahan dan pembangunan, sisanya 14% untuk mengongkosi urusan sosial-masyarakat dan kemanusiaan. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk operasi militer termasuk kegiatan memelihara keamanan regional serta dukungan kepada Angkatan Bersenjata Afghanistan hampir menembus angka US$ 825 milyar.

Sejak mulai operasi militer di Afghanistan pada bulan Oktober 2001 hingga pertengahan tahun 2021, terdapat 22.000 tentara AS menjadi korban, 2.400 diantaranya meninggal dunia. Penarikan pasukan tidak berarti berakhirnya sama sekali kehadiran AS di Afghanistan, sebagaimana ditegaskan oleh Utusan Khusus AS Zalmay Khalilzad bahwa negaranya tetap terikat komitmen, ‘we are committed for the long term in terms of providing assistance to Afghanistan’. Dengan beberapa penyesuaian, bantuan negara donor yang selama ini disalurkan melalui ‘Afghanistan Reconstruction Trust Fund’ (ARTF) maupun ‘World Bank’s International Development Association’ (IDA), justru sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya kekacauan dan bahkan gagalnya Afghanistan sebagai suatu negara berdaulat.

Pilihan yang tidak mudah bagi Presiden Joe Biden untuk menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan, meskipun penempatan pasukan di luar negeri bukan tanpa batas. Masa 20 tahun sudah merupakan rekor bagi AS terlibat operasi militer di mancanegara, dua tahun lebih panjang dari Perang Vietnam (1955-1973). Berbagai pencapaian yang telah diperjuangkan sepanjang dua dekade dengan pengorbanan jiwa dan materi yang sangat besar tentu perlu diperhitungkan, terlebih mengingat posisi strategis Afghanistan.

Dalam buku ‘The Grand Chessboard’ tulisan Zbigniew Brzezinski, Penasehat Keamanan AS era Presiden Jimmy Carter, Afghanistan dan Asia Tengah disebut memiliki ‘a geopolitical pivot’, yaitu posisi yang mempunyai nilai geostrategis tinggi. Era ‘Great Game’ abad ke-19 Afghanistan telah diperebutkan oleh Kerajaan Inggeris dan Kekaisaran Rusia. AS dan Rusia memainkan ‘New Great Game’ di Afghanistan pada era ‘Cold War’ sepanjang tahun 1980-an. Rencana hengkangnya AS dari Afghanistan tentu akan segera diikuti dengan persaingan sengit perebutan pengaruh di Afghanistan antara Rusia, Cina, Iran, India dan Pakistan. Mengingat aspek geopolitik-strategis Afghanistan itulah, AS nampaknya akan kembali bertekad menaklukkan Taliban, kali ini tidak dari medan tempur melainkan melalui meja diplomasi.

Bekasi, 5 Juli 2021

Asruchin Mohamad, Diplomat Senior Kementerian Luar Negeri RI, mantan Duta Besar RI untuk Uzbekistan.