Pada Maret 2024 ini, Democracy Summit kembali digelar. Kali ini berlansung di Seoul, Korea Selatan. Pertanyaan pentingnya, apakah Konferensi Tingkat Tinggi yang dihadiri oleh negara-negara maju dari blok Barat maupun negara-negara berkembang dari kawasan Asia, Afrika dan Timur-Tengah itu, akan membawa manfaat bersama?

Sayangnya, Democracy Summit seperti ini hanya digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan nilai-nilai budaya Barat dan pandangan tentang demokrasi menurut versi kepentingan Amerika Serikat maupun negara-negara Eropa Barat pada umumnya.

Dengan kata lain, melalui forum internasional seperti Democracy Summitt yang menurut rencana akan diselenggarakan Maret bulan ini, AS dan negara-negara Eropa Barat yang tergabung dalam Uni Eropa, berusaha melestarikan pendekatan Unipolar/Pengkutuban Tunggal, sehingga bertentangan dengan keinginan dan aspirasi negara-negara berkembang pada umumnya, tak terkecuali Indonesia.

Dengan kata lain, AS dan blok Barat melalui ajang Democracy Summitt tersebut akan memandang mitranya dari negara-negara berkembang masih dalam perspektif Neo-Kolonialisme. Berarti, demokrasi dan hak-hak asasi manusia bagi AS dan blok Barat hanya sarana untuk mendikte negara-negara berkembang agar mengaplikasikan demokrasi sesuai kepentingan AS.

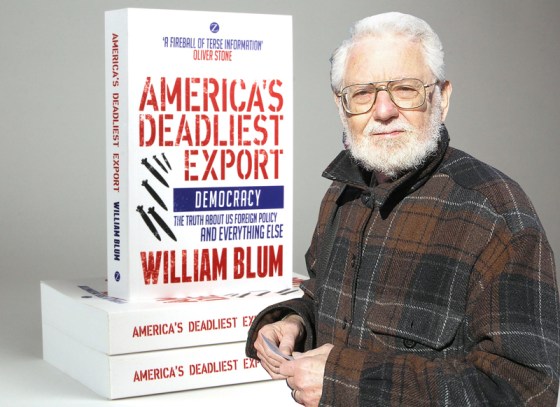

Nah apakah kepentingan AS tersebut? William Bloom dalam bukunya yang monumental bertajuk American Deadliest Export Democracy, The Truth About US Foreign Policy and Everything Else, menulis:

“Apa yang dimaksud para pemimpin Amerika dengan demokrasi? Yang mereka pikirkan hanyalah segala bentuk demokrasi ekonomi-penutup ketimpangan antara kaum yang sangat miskin dan kaum yang tidak pernah merasa cukup. Yangg mereka pikirkan adalah memastikan negara sasaran tersebut memiliki mekanisme-mekanisme politik, keuangan, serta hukum yang sesuai dan ramah terhadap globalisasi korporasi.”

Pandangan William Bloom yang dikenal luas sebagai pakar kebijakan luar negeri AS yang sangat kritis terhadap kebijakan luar negeri AS yang double standard , saya kira sangat jitu dan tepat sasaran. Berarti implementasi demokrasi dan hak-hak asasi manusia di benak para elit strategis AS di Gedun Putih maupun Capitol Hill, didasarkan tujuan abadi, dan saya kira paling inti dalam memahami kebijakan luar negeri AS, adalah mencegah bangkitnya tatanan masyarakat dan kenegaraan yang dapat jadi contoh atau teladan baik sehingga bisa menjadi alternatif di luar model kapitalisme berbasis korporasi.

Padahal Joseph E. Stiglitz, pemenang nobel pada 2011 lalu, sempat mengecam keras perilaku para pelaku bisnis keuangan dan perbankan AS dalam sebuah artikel yang ditulisnya di Vanity Fair pada Mei 2011. Dalam tulisannya Stiglitz menyatakan bahwa di AS hanya 1 persen elite yang menguasai tak kurang dari 40 persen kekayaan Amerika.

Dengan begitu pemerintah AS yang didukung oleh kelompok kaya atau kaum plutokrasi tersebut, mencoba melakukan pembenaran lewat sebuah teori yang dikenal dengan marginalised-productivity theory. Teori tersebut menyamakan antara pendapatan lebih tinggi sama dengan produktivitas lebih tinggi sehingga menyumbang lebih besar kepada masyarakat. Menurut pandangan Stiglitz hal itu sama sekali tidak benar.

Pada kenyataannya menurut Stiglitz, banyak perusahaan besar AS justru jadi penyumbang utama bagi berbagai resesi di AS maupun Eropa. Lebih lanjut Stiglitz mengatakan bahwa telah terjadi kerugian mahabesar terhadap ekonomi akibat turunnya produktitas seturut hilangnya ruang bagi sebagian besar orang untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Selain itu menurunnya efisiensi ekonomi akibat kekuatan monopoli oleh kelompok kaya dan pemberian privilese atau hak-hak istimewa pajak kepada kekuatan-kekuatan korporasi kapitalis tersebut.

Inilah masalah krusial bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, ketika mengadopsi secara mentah-mentah sistem demokrasi AS atau Barat pada umumnya. Betapa di balik aplikasi sistem demokrasi multi-partai atau parlementer seperti diterapkan sekarang, bahkan di AS maupun beberapa negara Eropa Barat seperti Inggris dan Prancis, pengaruh kekuatan-kekuatan lobi, baik lobi ekonomi maupun politik yang diusung oleh korporasi-korporasi besar milik Rockefeller di AS maupun Rotschild di Inggris, sangat kuat sekali.

Sedemikian rupa kuat dan pengaruhnya dalam mengatur proses politik bahkan di negeri induk kapitalisme seperti AS, mampu melakukan membelokkan arah kepentingan negara yang semula pro rakyat menjadi pendukung kepentingan kepentingan-kepentingan kapitalis berbasis korporasi. Sehingga demokrasi bukannya sarana untuk mencapai tujuan, melainkan menjadi tujuan itu sendiri.

Sekali lagi, William Bloom punya pandangan yang bagus dan jernih dalam menjelaskan manipulasi yang dilakukan AS dalam pelaksanaan demokrasi. William Bloom menulis:

“Ambisi Washington untuk mendominasi dunia bukan didorong oleh tujuan membangun demokrasi yang mendalam maupun kebebasan, dunia yang lebih adil, menghentikan kemiskinan atau kekerasan, atau planet yang lebih layak untuk dihuni, melainkan lebih karena ekonomi dan teknologi.”

Untuk lebih memberi gambaran yang lebih tajam mengenai distorsi pelaksanaan demokrasi yang dilakukan AS, William Bloom mengutip William Bloom mengutip Michael Parenty dalam artikelnya yang ditulis di Vanity Fair Mei 2011:

“Tujuan tersebut tidak hanya demi kekuasaan saja, tetapi kekuasaan untuk menjamin kontrol plutokrasi atas planet, kekuasaan untuk memprivatisasi dan menderegulasi perekonomian setiap negara di dunia, untuk menunggangi punggun orang-orang di mana-mana—termasuk orang-orang Amerika Utara—berkah dari pasar bebas kapitalisme korporasi yang tidak terbatas. Pertarungan ada di antara mereka yang percaya bahwa tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, dan pasar bebas harus didedikasikan untuk memaksimalkan akumulasi modal bagi segelintir orang dan mereka yang percaya bahwa hal-hal tersebut harus digunakan untuk keuntungan bersama dan pembangunan sosial-ekonomi bagi orang banyak.”

Maka dengan begitu demokrasi dan hak-hak asasi manusia yang diwacanakan AS maupun beberapa negara Eropa Barat sekutu strategis Amerika, hanya digunakan sebagai alat politik untuk mencegah munculnya sistem politik alternatif terhadap model demokrasi berbasis kapitalisme global tersebut.

Nampaknya inti doktrin dari Strategi Global AS yang dikembangkan pada era Perang Dingin tersebut, masih diberlakukan hingga kini terhadap negara-negara berkembang agar tetap berada dalam orbit pengaruh dari ruled-based order yang diterapkan AS dan negara-negara Barat.

Melalui Democracy Summit yang akan berlangsung Maret ini, para pejabat Amerika akan memaksa negara-negara berkembang untuk percaya bahwa kebijakan-kebijakan yang mereka tempuh dalam perjalanan mereka untuk mendominasi adalah menguntungkan bagi rakyat dan juga bagi sebagian besar dunia meskipun manfaat-manfaat tersebut tidak serta merta terlihat.

Skema Neokolonialisme AS dalam memaksakan demokrasi versinya sendiri memang nyata terlihat bahkan ketika kita menelisik bagaimana AS mengimplementasikan kebijakan luar negerinya. Misalnya saja ketika Presiden AS Theodore Roosevelt pada abad ke-19 pernah menulis: “Adalah untuk kebaikan dunia sehingga ras yang berbahasa Inggris di seluruh cabangnya menguasai sebanyak mungkin permukaan dunia.”

Seperti juga pengamatan William Bloom, superioritas ras Anglo Saxon maupun kulit putih seperti yang terekspresikan lewat Theodore Roosevelt, dengan mudah banyak didapati lewat pernyataan-pernyataan yang serupa dengan Roosevelt oleh para pemimpin Amerika sejak 1890-an.

Maka itu sangat tidak mengherankan ketika dalam kebijakan luar negerinya AS begitu gigih mendukung aksi militer Israel terhadap para pejuang kemerdekaan Palestina di Gaza pada Oktober 2023 lalu. Karena memang kebijakan luar negeri AS harus bertumpu pada Strategi Global untuk memerangi negara-negara yang pada perkembanganya akan mengancam hegemoni kapitalisme global berbasis korporasi atau globalisasi korporasi di pelbagai belahan dunia.

Begitu juga terkait perang Rusia vs Ukraina, baik AS maupun negara-negara Eropa Barat yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), secara total berada di belakang Ukraina untuk menghadapi Rusia.

Bahkan terhadap Eropa pun, AS memaksakan terciptanya Eropa sesuai keinginan Washington, dengan secara tersamar mewujudkan agenda hegemoni globalnya lewat bantuan ekonomi bernama Marshal Plan pada Pasca Perang Dunia II. Di permukaan, Marshall Plan dilakukan untuk membantu negara-negara Eropa yang mengalami kerusakan akibat Perang Dunia II. Namun agenda tersembunyinya adalah:

- Menyebarkan kidung pujian kapitalis, untuk menghadapi kecenderungan-kecenderungan pascaperang kea rah sosialisme.

- Membuka pasar untuk menyediakan pelanggan-pelanggan baru bagi perusahaan-perusahaan Amerika. Sebuah alasan utama untuk membantu membangun kembali perekonomian Eropa, dengan memberikan satu miliar dolar AS, didorong oleh kepentingan-kepentingan tembakau AS.

- Mendorong terciptanya Pasar Bersama (Uni Eropa di masa depan) melawan apa yang diduga sebagai ancaman dari Uni Soviet (mantan sekutu AS dan Inggris pada Perang Dunia II).

- Menghancurkan kaum kiri di Seluruh Eropa Barat seperti menyabotasi partai-partai komunis Prancis dan Italia, dalam upaya agar kaum kanan bisa menang pemilu yang seolah-olah sah dan tanpa kekerasan. Dengan begitu, dana-dana Marshal Plan digunakan untuk tujuan-tujuan terselubung tersebut.

Modus operandi yang dirintis semasa awal Perang Dingin berdasarkan Skema Marshal Plan tersebut masih berlaku hingga sekarang. Misalnya melalui pemberian dana-dana bantuan melalui Asia Foundation, International Republican Institute atau National Democratic Institute, pemerintah AS melalui beberapa international funding tersebut menetapkan berbagai bentuk pembatasan bagi negara-negara penerima, berbagai kriteria ekonomi dan fiskal yang harus dipenuhi, dirancang untuk seluas-luasnya kembali kepada sistem ekonomi bebas berbasis kapitalime korporasi.

Maka itu, upaya AS menggelar Democracy Summit hanya akan dijadikan sarana untuk mempromosikan demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Barat. Sehingga tidak dijiwai untuk membangun kerja sama yang setara dan memupuk saling pengertian antara negara-negara Barat dan negara-negara yang tergabung dalam Global South, termasuk Indonesia.

Selain tujuannya itu sendiri tidak jelas, Democracy Summit tidak secara sungguh-sungguh menciptakan mekanisme kerja antara negara-negara Barat dan negara-negara dari Global South. Dengan demikian, efektivitas Democracy Summit hanya sebatas wacana saja.

Karena pada hakekatnya, baik negara-negara Barat dan negara-negara Global South, punya nilai-nilai dan sudut pandang yang berbeda dalam mengimplementasikan sistem demokrasi, sehingga kedua nilai-nilai tersebut sulit dipertemukan.

Dengan demikian, cukup beralasan bagi Indonesia untuk tidak perlu ikut serta dalam Democracy Summit Maret ini.

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)