Kalau anda penasaran seperti apa strategi Inggris mengacak-ngacak Timur-Tengah utamanya Palestina, sosok Sir Mark Sykes, mungkin bisa sedikit memberi gambaran bagaimana Inggris kadang cukup memanfaatkan seorang ahli strategi dengan kadar wawasan intelektual dan kapasitas akademik pas-pasan macam Mark Sykes untuk bikin onar di kawasan kaya minyak yang dampaknya masih terasa sampai hari ini.

Cerita ini bermula pada 1915, ketika sedang seru-serunya Perang Dunia I yang mana kerajaan Inggris dibuat pusing tujuh keliling oleh dua negara besar yang bersekutu melawan negara berlambang singa itu. Jerman dan Turki Ustmani.

Maka dalam sebuah rapat kabinet yang diselenggarakan di Downing Street, kantor perdana menteri Inggris pada 16 Desember 1915, tiada lain membahas sebuah agenda tunggal: Bagaimana caranya menaklukkan Turki Ustmani. Selain itu, sebaiknya peta kawasan Timur-Tengah dan Teluk Persia harus dibuat seperti apa supaya kepentingan nasional Inggris dapat dipertahankan. Tentunya dengan asumsi, dalam Perang Dunia I tersebut, Inggris dan Prancis yang waktu bersekutu menghadapi Turki dan Jerman, pada akhirnya muncul sebagai pemenang perang.

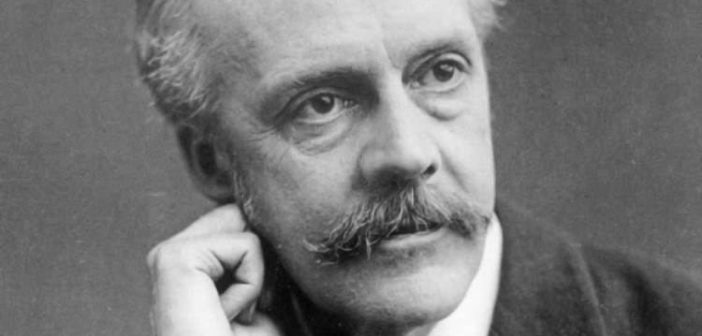

Nah, di sinilah yang namanya Sir Mark Sykes, yang diundang dalam rapat kabinet tersebut sebagai penasehat pemerintah Inggris untuk Timur Tengah, tiba-tiba jadi pribadi yang tidak bisa diremehkan begitu saja, kalau tidak mau dikatakan sontak jadi aktor yang sangat penting.

Rupanya mahasiswa drop-outan dari Universitas Cambridge ini, biarpun tidak pernah lulus kuliah dan tentunya juga tidak bergelar sarjana, diminta untuk memberi saran bagaimana sebaiknya Inggris menyikapi melemahnya Kesultanan Usmaniah Turki dan kemungkinan berbagi wilayah jajahan dengan Prancis yang menjadi sekutu dalam memperlemah Kesultanan Usmaniah.

Berarti, kalau sampai diminta saran untuk urusan yang begitu serius dan vital bagi kepentingan nasional Inggris itu, pastilah reputasi Mark Sykes ini tidak bisa dianggap enteng biarpun bukan seorang sarjana S-1 sekalipun. Hal ini hanya bearti dua kemungkinannya. Pertama, pemerintah Inggris tidak tahu betapa pas-pasannya kapasitas akademik Sykes Mark. Kedua, pemerintah Inggris justru karena tahu kemampuan pas-pasannya Sykes di segala segi, malah merekrutnya dalam jajaran pemerintahan sebagai penasehat, sehingga mudah diatur-atur.

Kenyataannya, meski otak pas-pasan, saat usianya menjelang menginjak 35 tahun, Sykes sudah sempat menulis tiga buku:Through Five Turkish Province, Dar-Ul-Islam, dan The Caliph’s Last Heritage. Tak pelak lagi, terkesan Sykes berarti tidak kalah hebat pamornya dengan seorang orietntalis lainnya, Thomas Edward Lawrence. Padahal hingga akhir hayatnya, Lawrence cuma nulis satu buah buku bertajuk: The Seven Pillars of Wisdom, itupun hanya semacam memoar pengalamannya menggalang persekutuan dengan kabilah-kabilah Arab membantu Inggris mengalahkan Turki.

Bedanya, kalau Sykes berperan sebagai penasehat strategis pemerintah Inggris lewat jalur penyusunan kebijakan strategis, Lawrence lebih banyak berperan di lapangan menggalang kekuatan negara-negara Arab untuk menaklukkan Turki Ustmani.

Namun ada satu kelemahan Sykes. Dan ini bakal fatal akibatnya di kelak kemudian hari. Sykes tidak bisa bahasa Arab maupun Turki. Beda sama Lawrence yang selain menguasa bahasa Arab sama bagusnya seperti orang Arab tulen, malah sampai tidur pun yang jadi impiannya adalah soal Arab. Maklum, beda sama Sykes yang nggak lulus kuliah, Lawrence bergelar Doktor Purbakala Arab.

Dari gambaran sekilas perbandingan dengan Lawrence, nampak jelas Sykes sama sekali tidak menghayati budaya dan kehidupan sosial masyarakat Arab di Timur Tengah. Saya yakin mustahil Inggris tidak tahu kalau Sykes sebagai pakar cuma pas-pasan dalam segala segi. Namun buat jadi alat kepentingan penjajahan atau kolonialisme, boleh jadi latarbelakang Sykes yang pas-pasan ini malah jadi sosok yang sempurna sebagai katalisator Inggris menjalankan skenario globalnya pada pasca Perang Dunia I, yang kala itu masih bersifat rahasia.

Menariknya, pemerintah Inggris nampaknya sudah bisa meramalkan bahwa akhirnya Jerman dan Turki bakal kalah, padahal perang baru selesai dua tahun kemudian pada 1917, dan Inggris bersama Prancis bakal muncul sebagai negara pemenang perang.

Maka rapat kabinet pada Desember 1915 diarahkan untuk menjawab pertanyaan kunci pada Sykes: bagaimana membagi wilayah kekuasaan antara Inggris dan Prancis untuk menghindari konflik di antara keduanya di Timur Tengah saat kelak Perang Dunia I usai? Kalau kita baca sekarang, usulan Sykes ini sangat menggelikan kayak memindah-mindahkan biji catur saja layaknya. Seakan-akan dunia atau sebuah kawasan dengan mudah dibagi-bagi, tanpa memperhitungkan orang-orang atau masyarakat yang berada negara-negara dalam sebuah kawasan itu.

Dalam membagi-bagi kawasan Timur-Tengah pasca Perang Dunia I, begini kira-kira saran Sykes. Di sebelah Utara adalah Suriah, Lebanon, sebagian wilayah Turki, dan sebagian kecil wilayah Irak, akan diberikan kepada Prancis. Adapun di wilayah Selatan, lanjut Sykes dengan penuh percaya diri, yang terdiri dari Palestina, Jordan, dan Irak, akan menjadi wilayah kekuasaan Inggris.

Kalau saya baca sekarang gagasan Sykes, sebenarnya tidak perlu pintar-pintar amat, apalagi jadi jenius ahli strategi, buat mengajukan usulan semacam itu. Sejak abad ke-19 saat Turki Ustmani masih relatif berjaya, Inggris sudah berhasil mencaplok Mesir pada 1890. Padahal Mesir kala itu masih berada dalam kekuasaan Turki Ustmani, meskipun sudah melemah kendali kontrolnya atas Mesir.

Kenapa Mesir begitu penting buat Inggris? Sebab Mesir dengan Terusan Suez-nya merupakan urat nadi untuk menyambungkan Inggris dengan jajahannya di Asia terutama sekali India.

Jadi saat Sykes berteori tentang bagaimana membagi wilayah jajahan antara Inggris dan Prancis pada 1915, pemerintah Inggris sudah mempraktekkannya pada akhir abad ke-19.

Namun betapapun tidak orisinalnya gagasan Sykes, berbeda dengan jenius ahli strategi seperti Lawrence yang berhasil mendorong terciptanya dua negara Arab yaitu Irak dan TransYordania, namun justru Sykes nampaknya diundang dalam rapat itu bukan karena kecerdasannya, melainkan karena Sykes dihadirkan sekadar sebagai legitimasi atau pembenaran ilmiah atas sebuah rencana atau agenda Inggris pasca Perang Dunia I, yang nampaknya waktu itu masih dirahasiakan. Bahkan Sykes pun bisa jadi juga belum tahu.

Maka kalau mau tahu kenapa Palestina sekarang begitu tragis nasibnya sebagai obyek wilayah jajahan Inggris dan Amerika Serikat melalui Yahudi, maka di rapat inilah segalanya mulai dirancang. Selain Sykes, ada seorang angggota menteri dalam kabinet lainnya yang hadir di rapat tersebut, dan otak liciknya mulai bekerja justru ketika Sykes melontarkan usulannya dalam rapat tersebut. Yang mana imajinasinya boleh jadi lebih daripada yang dibayangkan oleh sang pengaju proposal itu sendiri, Sykes Mark.

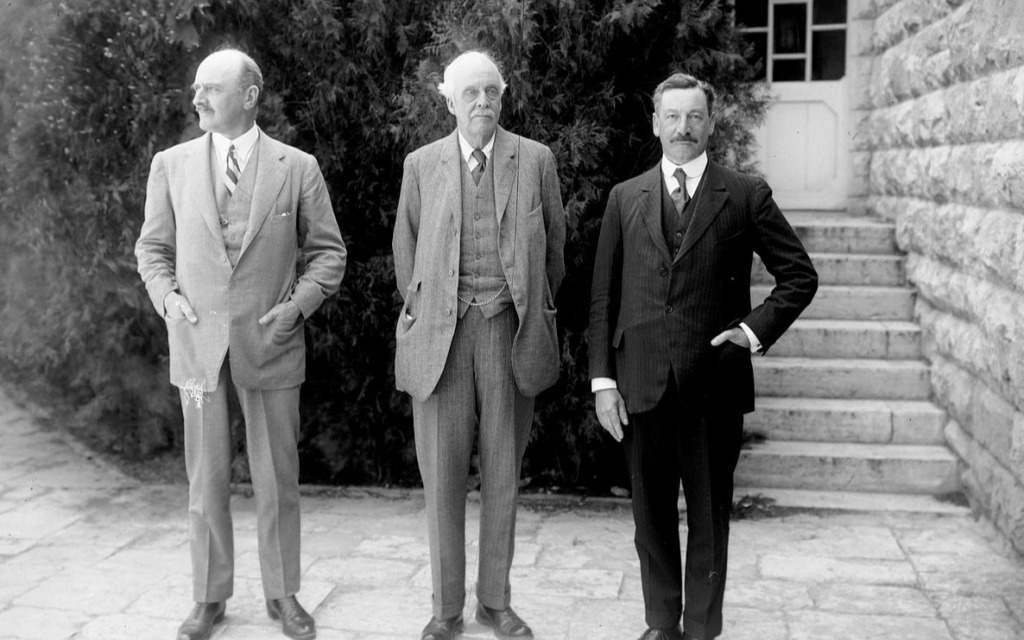

Sosok yang hadir dalam rapat yang saya maksud tadi adalah, Arthur Balfour. Balfour saat itu belum menjadi menteri luar negeri Inggris, melainkan Laksamana Angkatan Laut Inggris. Entah karena kagum pada penguasaan ilmunya Sykes, atau sekadar memantik imajinasinya untuk kemudian Balfour membuat gagasan tersendiri yang lebih praktis, entahlah. Tapi yang jelas proposal Sykes dianggap serius benar oleh Balfour. Bukan karena usulan Sykes itu bagus, tapi jadi alasan pemerintah Inggris seakan idenya Sykes itu menginspirasi mereka untuk membuat menyiapkan idenya sendiri yang sebenarnya sudah ada di kepala Arthur Balfour dan Herbet Samuel.

Rupanya ide yang waktu itu masih tersembunyi itu berkaitan dengan Palestina dan zionisme Yahudi yang ingin punya negara sendiri. Ketika dua tahun setelah rapat tersebut Balfour diangkat jadi menteri luar negeri. Maka lahir yang namanya DEKLARASI BALFOUR pada 1918. Inti deklarasi itu, membuat janji atau komitmen bahwa pemerintah Inggris kepada warga Yahudi diaspora akan membantu pembentukan negara Yahudi di Palestina pada waktu yang pas. Sayangnya pada 1918 momentum itu belum pas.

Tentu saja kemunculan Deklarasi Balfour itu ada proses yang jadi prakondisi sebelumnya, seperti begitu kuatnya tekanan dan desakan dari lobi Yahudi seperti yang digagas seorang Yahudi Austria, Theodor Herzl. Menurut Herz, bangsa Yahudi menurutnya tidak akan bisa selamat hingga memiliki negara sendiri. Tak heran ketika Israel menjelma jadi sebuah negara-bangsa pada 1948, Theodor Herzl ini dipandang orang-orang Yahudi sebagai bapak Zionisme Israel.

Tapi dalam urusan pelik menyangkut kepentingan Yahudi ini, selain Balfour rupanya ada satu tokoh lagi di jajaran kabinet Inggris pada PD I tersebut, yaitu Herbert Samuel. Nah yang satu ini, memang turunan Yahudi tulen meskipun warga negara Inggris. Jadi kalau kita cermati, meski kemudian pada 1918 lahir Deklarasi Balfour, tapi pemain kunci di tingkat praktis dan punya jaringan luas dengan Zionisme Yahudi, ya Herbert Samuel itu tadi.

Buktinya, adalah Herbert Samuel itu pula yang pada 1920 ditunjuk menjadi High Commissioner (semacam perwakilan pemerintahan Inggris) di Palestina. Inilah kali pertama setelah 2000 tahun, Yahudi berkuasa lagi di Palestina. Meskipun waktu itu Palestina masih merupakan daerah protektorat Inggris yang secara teknis merupakan daerah jajahan Inggris.

Justru karena Palestina bersatus sebagai protektorat Inggris hasil keputusan Liga Bangsa-Bangsa itulah, prakondisi terciptanya kisruh jangka pajang dan pertikaian antara Yahudi versus Arab(Islam, Kristen, Katolik) mulai meletup.

Begitupun, ini baru permulaan. Karena Deklarasi Balfour yang sifatnya baru komitmen dan penetapan janji, belum ada momentum yang pas bagi Inggris menghadiahi Yahudi untuk mendirikan negara Israel.

Ironisnya, justru terjadinya Holokaus orang-orang Yahudi di Jerman semasa Adolf Hitler pada masa antara 1941-1945, kelak jadi momentum buat mewujudkan janji Inggris dalam Deklarasi Balfour tersebut.

Pada 1947, mulai terang -benderang siasat licik Inggris dalam politik devide et impera atau politik pecah-belah itu. Pada tahun 1947 PBB memutuskan Palestina untuk dipecah menjadi dua wilayah yang sama-sama masih di bawah protektorat Inggris. Yaitu bangsa Yahudi yang diberi 56 persen wilayah Palestina, padahal warga Yahudi hanya 30 persen—itupun setelah pintu dibuka lebar-lebar bagi imigran Yahudi Eropa—dari keseluruhan penduduk. Jadi dari fakta ini saja jelas sudah, bahwa ujung tombak misi melestarikan kolonialisme Inggris di Palestina adalah Yahudi Diaspora yang tersebar di pelbagai kawasan Eropa.

Tentu saja ini dirasa tidak adil oleh Arab, sehingga membuat meradang orang-orang Arab. Karena menurut mereka, sebagian besar orang Yahudi yang bercokol di Palestina justru orang-orang pendatang.

Namun Inggris yang terkenal pandai membaca pergeseran geopolitik global, menilai saat itu merupakan momentum mewujudkan Deklarasi Balfour. Pada 14 Mei 1948, negara Israel diproklamirkan secara sepihak, padahal bangsa Arab menolak keputusan PBB 1947 dan masih mengajukan banding.

Untuk cerita selanjutnya, semua kita sudah tahu. Masih berlanjut hingga kini. Namun inti cerita ini adalah, bahwa yang sesungguhnya berperang bukan Arab versus Yahudi. Bukan antara Arab Palestina versus Israel. Melainkan perang antara negara-negara kolonial Inggris yang kemudian dilanjut Amerika Serikat, melawan Arab Palestina yang menolak penjajahan asing. Maka tak heran jika Arab Kristen dan Katolik juga ikut berjuang melawan penjajahan asing. Bahkan beberapa tokohnya tak kalah militan dengan rekan-rekan seperjuangannya dari kalangan Arab Muslim.

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI) dan Wartawan Senior

Facebook Comments