Sebuah Kontemplasi Geopolitik

Dari perspektif geopolitik, Indonesia itu teramat sexy di panggung dunia, terutama di indera kaum kapitalis (dan komunis). “Gadis yang tengah tidur,” begitu ungkapan berkembang. Retorikanya, “Bagaimana bila ia bangun, lantas bersolek diri?”

Adapun elemen (geopolitik) atas keseksian dimaksud antara lain meliputi:

Pertama, faktor geopolitical leverage serta geopolitical flashpoint dan chokepoint. Ini lintasan sempit di lentera global yang bisa menjelma menjadi “senjata geopolitik” bagi Indonesia seperti Selat Hormuz di Iran, atau Terusan Suez di Mesir dan lain-lainnya. Bayangkan. Dari tujuh selat strategis yang dimiliki dunia, empat ada di Indonesia. Dan selat dimaksud, juga merupakan titik nyala yang mampu menyebabkan peperangan lebih besar. Tidak percaya? Silahkan tutup lalu lalang bahtera di Selat Lombok atau Selat Malaka, pasti akan gaduh dunia. Demikian penjelasan singkat tentang “titik nyala” geopolitical flashpoint di atas;

Kedua, merupakan sumber raw material berbagai industri, termasuk beberapa elemen dianggap sebagai bahan baku utama industri masa depan (mobil listrik) seperti nikel, contohnya, atau rare earth dan seterusnya;

Ketiga, Indonesia dinilai sebagai pasar potensial karena faktor demografi terbesar ke-4 di dunia, dan tempat memutar (ulang) kapital/investasi;

Keempat, faktor geoposisi silang di antara dua benua-dua samudra. Sangat strategis. Inilah sealanes of communications (SLOCs), lintasan jalur pelayaran dunia yang tidak kunjung sepi. Asumsi pun berkembang, “Siapa menguasai SLOCs akan menentukan pasar, sebaliknya jika terdapat gangguan pada SLOCs, niscaya pasar pun akan terpengaruh”.

Menurut Alfred T. Mahan, pakar strategi Amerika (AS), Indonesia memiliki bargaining power kuat berupa check point dalam pengendalian lalu lintas lautan yang melewati SLOCs dan kendali lalu lintas udara di atasnya. Ketika Menhan Prabowo diundang Paman Sam terkait kerjasama MIA (Missing In Action) justru di tengah memanasnya hubungan AS-Cina, hal itu semata-mata karena faktor SLOCs dan takdir geoposisi silang Indonesia. Diyakini ada hidden agenda dari sekedar kerjasama MIA;

Kelima, dan lain-lain.

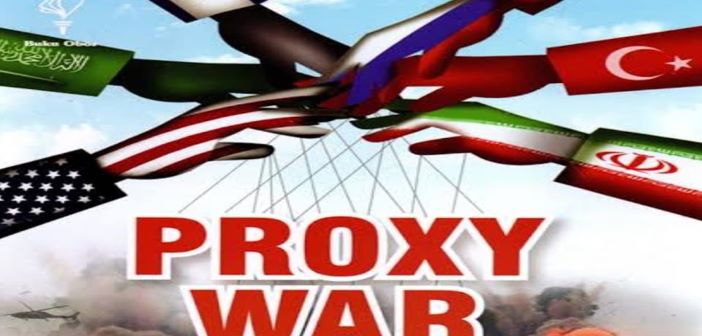

Maka pantas bila sejak dahulu Indonesia dijadikan objek dan target jajahan. Hampir tak pernah jeda. Hari ini, statusnya pun bertambah selaku “medan tempur” (proxy war) akibat berubahnya wajah perang usai Cold War. Ya, lokasi tempur bagi kepentingan para adidaya khususnya yang mencolok antara AS versus Cina, meski sebenarnya tidak hanya dua negara saja. Banyak negara lainnya. Jepang misalnya, atau Inggris, Singapura, UEA dan seterusnya dalam skema perebutan ruang hidup (lebensraum) dan cengkraman terhadap hegemoni melalui masing – masing modus serta proxy agents yang di-“tanam” di Bumi Pertiwi.

Hal lain yang tak kalah menarik bahwa ada kesamaan pola ekspansi kedua adidaya (AS dan Cina) yaitu ingin melumpuhkan kebangkitan Islam dan melemahkan keberdayaan pribumi melalui berbagai isu, stigma serta demagogi.

Kenapa Islam dan pribumi menjadi sasaran? Karena “ruh” persatuan dan kesatuan manjing di kedua entitas mayoritas. Tidak boleh dipungkiri, musuh kolonialisme dimana pun ialah persatuan dan kesatuan bangsa. Inilah premis wajib yang harus dipahami segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Jadi, apapun kegaduhan di ranah ekonomi, politik, sosial budaya bahkan ranah hukum sekalipun, adalah buah resonansi dari pertikaian para pihak yang berebut ruang dominasi serta upaya eksploitasi (geo) ekonomi. Itulah sekilas potret proxy war di Bumi Pertiwi.

Akan tetapi, di luar konteks gegap dinamika di atas, hari ini terlihat — banyak elit politik mulai tertatih-tatih menuju nasionalisme. Entah kenapa. Apakah para elit mulai merasakan sejuk angin nasionalisme dan sedapnya cinta tanah air di tengah kecenderungan perilaku geopolitik yang kian anarkis?

Ah, renunganku pun buyar ketika tercium aroma kopi Gayo. Silahkan diminum dulu.

Let them think let them decide!

M Arief Pranoto, Direktur Program Studi Geopolitik dan Kawasan Global Future Institute (GFI)